扬工匠精神, 谱人生华章

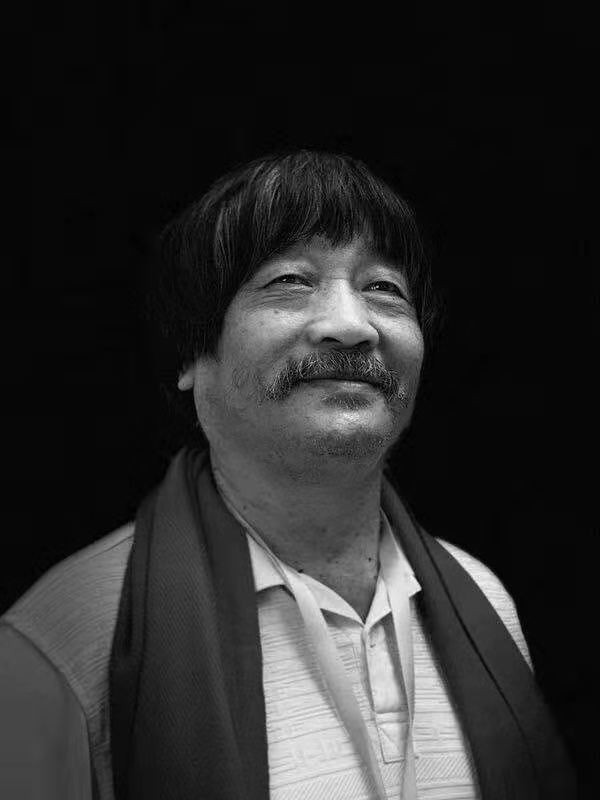

——访福建天天百岁梦生物科技股份有限公司董事长张国天

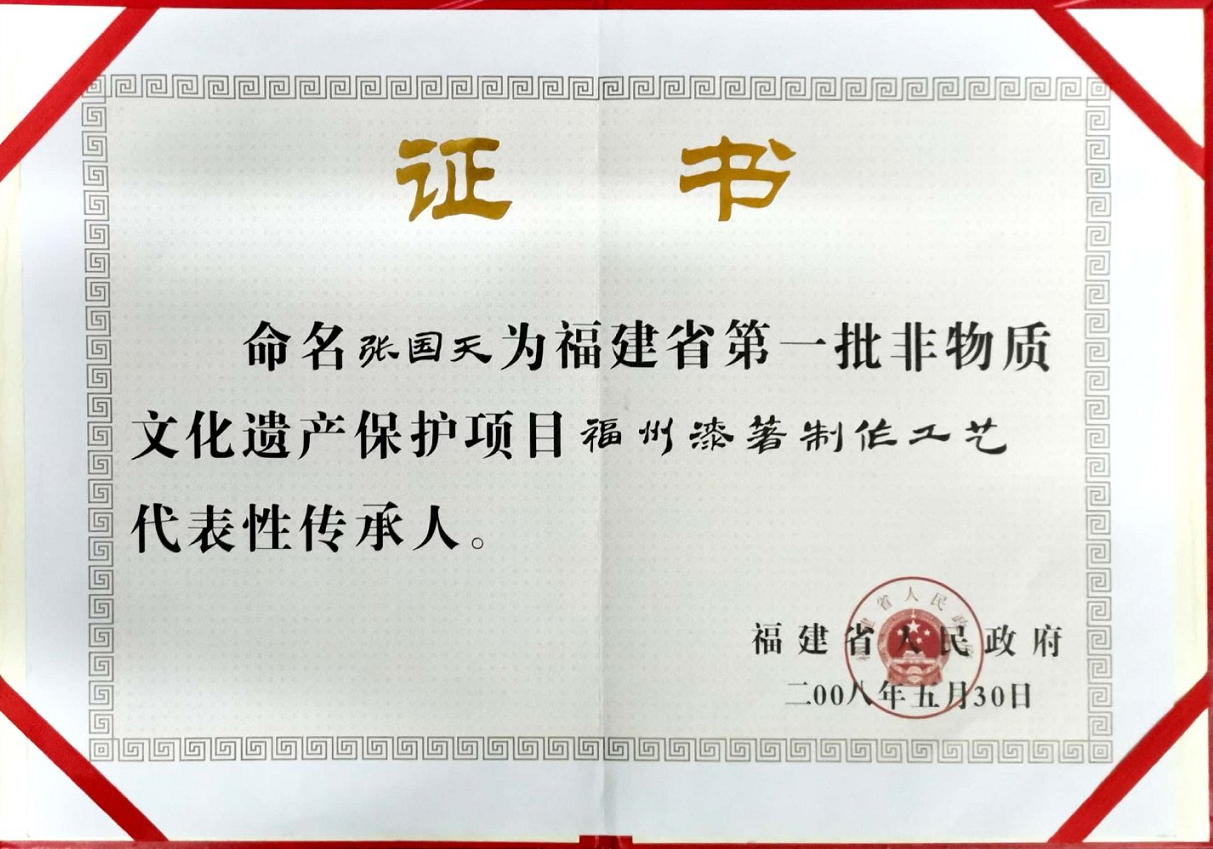

福州漆箸是一种以漆器制作和装饰技法于竹、木筷坯之上的实用工艺品,拥有2200多年的历史,被列入福建省级非物质文化遗产名录。一双漆箸看似普通,但实际上却蕴藏着繁琐的传统工艺和博大精深的传统文化。被业界称为“筷子大王”的张国天把小小的漆箸嵌进了自己的人生中,他始终保持着对漆箸工艺的热爱与初心,努力传承、创新福州漆箸的制造工艺,继承、弘扬福州漆箸的灿烂文化。在张国天的努力推动下,更多健康、环保、卫生的精品筷子飞入了寻常百姓家,也远销世界各国,成为一张特色名片向世界展示着中国筷子的精妙绝伦和文化内涵。

匠心筷艺 ,打造特色精品

张国天从小便与筷子结缘,他出生的小村庄被称为“筷子村”,父亲则是制筷厂的一名技术工人。从小耳濡目染的张国天对筷子工艺充满了好奇与兴趣,高中毕业后的他直接进入到一家筷子工厂中学习漆箸工艺。面对着纷繁复杂的制筷工序和精细的技艺技法,张国天丝毫没有流露出畏惧和退缩,也正是这种坚持不懈、一丝不苟的精神,为他日后在筷子生产领域的成功奠定了坚实基础。

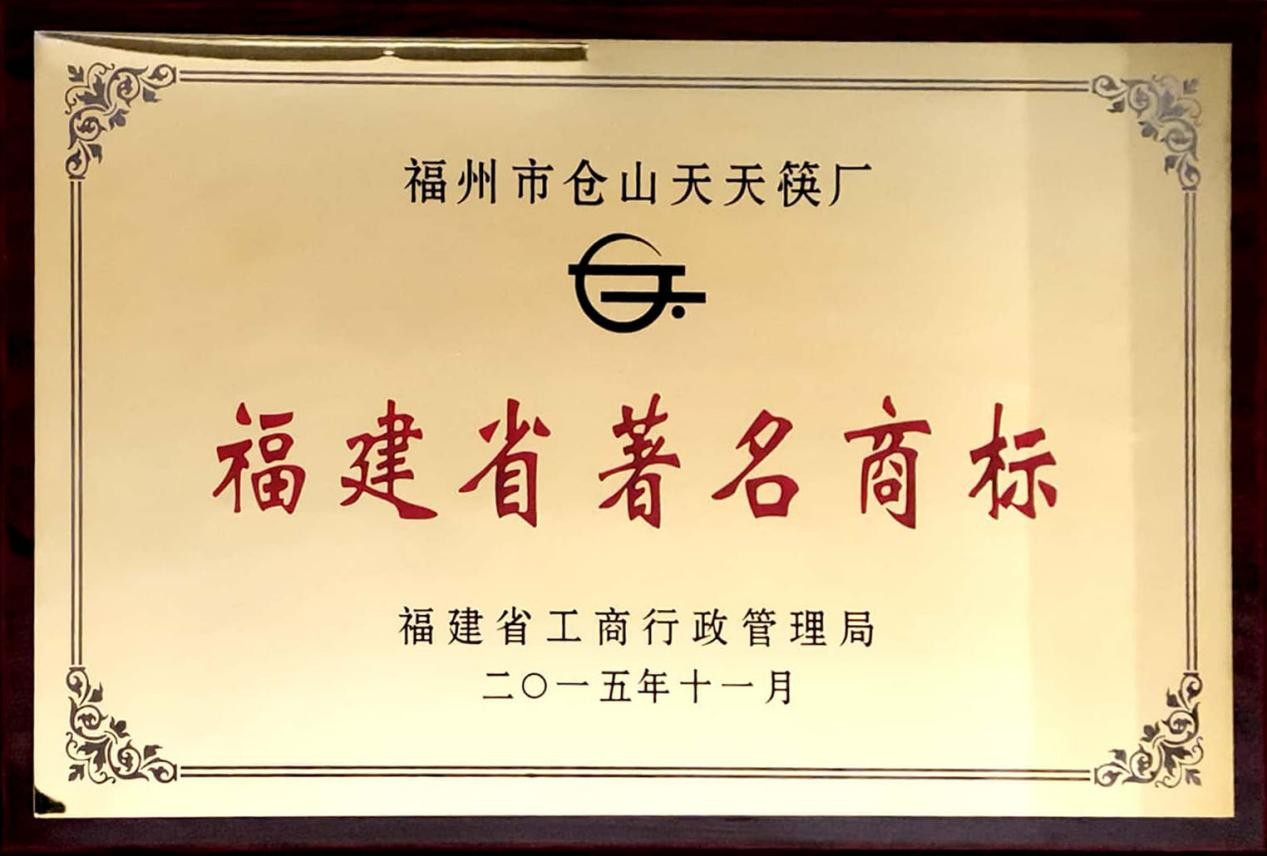

二十世纪八十年代,张国天自己创办了一家筷子工厂,此时的他不再满足于利用传统工艺来生产漆箸,而是不断地精益求精,潜心研究改进传统的漆箸技艺,创新研发生产漆箸的设备装置,精心挑选生产漆箸的原料,推动漆箸的生产效率不断提高,质量标准不断提升,款式外形不断优化。

传统漆箸在生产过程中要经过选坯、拉漆、晾晒、贴花等二十多道大小工序,每一道工序都需要充满匠心,马虎不得,这个过程至少历时十五天时间。繁琐的工序使漆箸的生产必须依靠传统手艺,难以完全依靠机器生产,难以开设统一的流水线。为了提高生产效率,张国天只能瞄准生产的各个工艺环节,逐一在传统工艺上创新。为此,他亲自研发了一种“拉漆”装置,既解决了上漆时可能出现的斑驳不均的情况,也极大地提高了上漆效率。不仅如此,张国天还将现代技术和传统福州脱胎技艺相结合,积极地创新着筷子的花色、款式。对印花、贴花、琢花等技术都有了不同程度的创新,研发出了中华筷、文化筷、工艺筷、礼品筷、情侣筷等多种款式和风格的筷子。

优质的原材料是生产上好漆箸的先决条件,这既决定了漆箸的生产环节能够更顺利地开展,也关乎到消费者在使用时是否安全。张国天在九十年代接触到了日本客户,他发现日本消费者不仅关心筷子的种类、长短、外形,更关乎筷子的选材用料是否健康安全。当时国内生产漆筷的原料不够优质,使用的油漆不够健康,经常出现脱漆,筷子含有微量有毒元素的情况。出于对消费者安全的着想以及希望推动筷子出口业的发展,张国天精心选用最天然环保的毛竹、楠木作为原材料,并花费巨资请来化学专家进行配方实验,历时五年研制出无毒、无味、不脱落、符合国际食品卫生标准的漆种。张国天说道:“我们生产的筷子是非常环保、低碳的、健康的,消费者可以放心地往嘴里送。”

工匠精神在于精益求精,在于专业、专注、一丝不苟且孜孜不倦地对匠心、精品的坚持和追求。在几十年的岁月中,张国天正是将这种工匠精神发挥到了极致,不断把漆箸生产技术推向更深层次、更细领域,努力把筷子做到尽善尽美。

初心箸梦 ,传承灿烂文化

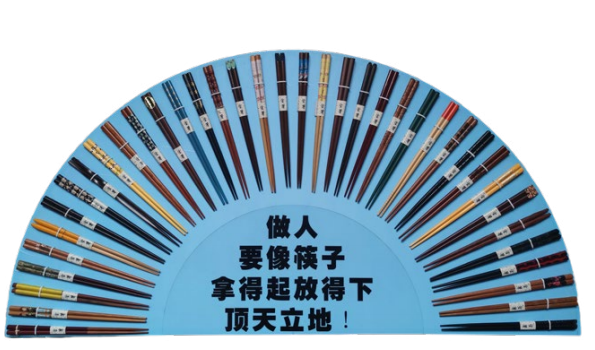

“漆”与“箸”,这两个字背后都传承着数千年的中华文明,至今仍与人们的日常生活息息相关,尤其是筷子文化早已植根于每个中国人心中。在张国天看来,一双筷子不仅仅只是作为一种食具,更蕴藏着一份情怀,一种传承。当越来越意识到小小的筷子中所蕴含的文化内涵时,张国天不再满足于单纯地生产好漆箸,他希望能够通过自己的努力继承好、弘扬好漆箸文化和筷子文化,向全世界展示中国传统文明的辉煌。

凭借着精湛的工艺,上乘的原料,张国天工厂生产的筷子目前已经销往韩国、日本、东南亚和欧美等40多个国家和地区。近年来,张国天为了让世界各地的消费者通过筷子来认识中国文化,不断在筷子中融入新鲜创意,注入中国元素。例如,张国天曾为08年奥运会设计的“大中华”礼品筷,选用非洲黑檀木与福建寿山石为原料,在筷子的外观、花色以及礼品盒包装上都设计了牡丹、兰花、翠竹、历史典故等独有的中国元素,向世界展示了中国文化的博大精深。

张国天对筷子的最初印象来源于餐桌,他清楚地记得家中长辈会在吃饭时对他说做人要像筷子一样正直、顶天立地,拿得起放得下。幼时的记忆时常萦绕在张国天的脑海中,为了深入挖掘和弘扬筷子中所蕴含的孝心、爱心的文化,他于1998年提出“妈妈教我用筷子”的概念。张国天谈到:“筷子不仅仅让孩子们第一次尝到了人生的酸甜甘辣,感受到人情的温暖,也是家长们培育孩子品德最直观的工具。通过筷子,我们可以向孩子们讲解节约粮食的美好品德,讲授传统的饭桌礼仪、风土人情,教育孩子做人的道理。”同时,为了达到知行合一的效果,也为了让孩子们更清楚、直观地了解漆箸工艺和传统艺术,张国天每年都会邀请学生来研学,希望以此吸引更多的年轻人关注筷子文化,成为筷子事业的继承者和推动者。

为了留住有关筷子的文化记忆,张国天花大力气和高价格收藏了两千多件筷子、筷盒、筷笼,其中一双成吉思汗时期的刀筷经过连续三年的谈判才成功收入囊中。收藏和购买筷子文物的过程充满了艰辛与挑战,但张国天却乐此不疲。将这些宝贝放置于自己的筷子博物馆中,以此全方位展示漆箸工艺的历史和文化内涵是张国天的梦想。他感叹到:“我的心愿就是把福州漆箸技艺一代一代传承下去,建立融入体验、教学等内容的中国筷子博物馆则是实现这个想法的重要一环。”

热心公益 ,践行社会责任

“穷则独善其身,达则兼济天下”。在谈到如何理解企业的责任时,张国天说:企业的社会效益就是民生的根本利益,无论是生产筷子还是推广筷子文化,都应当做到以人为本,努力践行社会责任。正是在这样的家国情怀推动下,张国天将企业的壮大融入到国家的发展中,将个人梦企业梦融入到伟大中国梦中,体现了他的担当精神与责任意识。

张国天深知公司的创建和辉煌,除了自身的机遇和努力外,更离不开百姓的热心支持、政府的政策扶持。感念于此,公司根基渐稳之后,张国天一直热心公益,回馈社会。每当国家遇到紧急时刻时,张国天和他的公司都会主动站出来,勇敢地承担起自身的社会职责。他带头拆迁自己的工厂,虽然带来了不少的经济损失,但他很高兴,因为这样做不仅减少了政府规划建设的阻力,也给当地企业带来了示范作用。新冠疫情爆发后,张国天主动发起义拍捐款,帮助企业复工复产,同时联合了多家餐饮机构、酒店共同推广使用公筷,并着手制定公筷的生产标准和规格,免费向餐饮企业发放公筷,在筷子上印上每家餐饮企业的餐厅名字。以“小公筷”带动“大文明”,彰显了他的智慧与担当。

漆箸的制作依靠传统手工技巧,为了吸引更多人从事漆箸生产行业,推动筷子文化薪火相传,张国天亲自培养了大量人才,教授他们核心技术,还提供了大量就业岗位。这不仅为更多平凡的就业者创造了实现个人价值的舞台,还为促进县域经济发展、助力脱贫攻坚、实现乡村振兴做出了积极贡献。

从开始从事漆箸到现在,张国天凭借着脚踏实地、锲而不舍的坚强毅力,凭借着埋头苦干、精益求精的工匠精神,以及高度的责任担当、过人的智慧胆识、惊人的毅力勇气,取得了瞩目的成就。然而在谈及未来时,张国天无不忧心。在他看来,当前漆箸制造行业正面临着人才流失、工匠大龄化、技术难以传承等发展困境,不仅影响了漆箸工厂的进一步发展,更影响着非物质文化遗产的保护与传承。虽然前行的道路上遍布未知和挑战,但张国天依然充满信心和希望,他说:“我从事漆箸制作30多年了,见证了福州漆箸的兴衰历程,我现在最大的心愿就是把福州漆箸技艺传承下去。”掷地有声、铿锵有力的话语展示了他风雨兼程的自信与坚定。

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。张国天是一个成功的逐梦者,他守着对漆箸技艺与文化的初心,从不怕任何冒险与失败,始终不骄不躁地努力前行。未来,他一定会继续秉持着家国情怀,在前行的道路上乘风破浪,谱写人生华章。