红木贯古今,千秋匠人心

——访国家级非物质文化遗产项目、明式家具制作技艺、省级代表性传承人宋卫东

传统红木,多产自东南亚地区,常用以制作苏作明式家具。其坚硬之木质,其典雅之刻纹,一笔一划,皆是时代的印记。如青石小巷,巷深处方见文化之厚重,探索时方感文化之魅力。如小桥流水,承前人技艺,引时代新潮。一代代人的初心与使命,汇聚成星,照耀前路。

宋卫东,省级非物质文化遗产明式家具制作技艺传承人。于他而言,沉甸甸的红木文化,是尽毕生之学的艺术追求,亦是寻突破之点的传承责任。或是闯荡原产地,或是建设家具长廊,宋卫东在时间画卷上仔细刻绘着属于他的红木故事。

矢志承文脉, 逐风叙云章

高山之巅,方见大河奔涌;群峰之上,更觉长风浩荡。立于明式家具之文脉,厚重的文化气息喷薄而发。于传承之中,宋卫东躬体力行,其坚韧毅力与奋斗精神,一如红木之坚硬。

宋卫东于16岁入行,至今已从业36年。因考试时的三分之差,他机缘巧合下踏上了这条明确而坚定的红木之路,而创业之旅,则如一场与风的竞逐,在跌撞起伏中演绎着最美的风景。

是学徒期间的“千磨万击还坚劲”,宋卫东于浮世砥志研思。宋卫东师从当地有名的手艺人,严格的自我要求,辅之严谨家风的鞭策,用7年的时光奠定了坚实的从业基础。他从古建筑学起,后进入苏州红木雕刻二厂学习,凭借刻苦钻研精神,迅速涉足木工、雕刻和设计等环节,掌握了制作苏作红木家具的基本技能。学徒第一年,是长达328天的手艺锤炼,是非重大节日不相聚的别离。挥洒的汗水与埋头的身影,汇聚成美好的回忆。然有艰苦需吃苦,有壮志能吃苦。宋卫东早早地坚定内心——“要出师,要自立门派”。他在日复一日的磨练中,深耕苏作红木家具的文化历史与生产,以赤忱之心化解苦涩。

是自立门户的“不破楼兰终不还”,宋卫东逐东风挥斥方遒。二十世纪四五十年代,苏州当地就已经有红木雕刻厂,但多数是与上海的贸易公司合作出口。值改革开放之际,在经济相对宽裕、原材料较为丰富的条件下,宋卫东于1995年正式创办红木工厂。苏作红木家具多采用紫檀、黄花梨、酸枝等木材,其产地聚集在东南亚,为读懂红木,做好这一行业,他奔赴原产地,来往于缅甸、泰国等国家,语言的障碍与行进的磕绊并没有抵挡宋卫东实地考察红木的决心。他邀请二、三好友陪同,在陌生的国度似懂非懂地闯荡着,同时,他多次前往原始森林,重点关注产区产量和当地价值问题,并依此计算储备资源的使用年限,为经营产业未雨绸缪。

三十余载,或打磨技艺,或雕琢家具,宋卫东传承明式红木家具的步伐永不停歇。作为传承人,定期接受考核,在实践与理论的共同学习中保证自身“过强、过硬”的本领。其次,宋卫东立教育之本,择领域之才,他应工艺美院邀请担任产业教授,打破实务与理论的壁垒,在交流中传播红木文化,于教授之际发掘人才,充分利用专业院校的培养优势与对口需求。除此之外,在地区重视发展文化的政策背景下,宋卫东坚持传统师徒培养模式,在慕名而来的学徒中选拔新苗。

经与纬,是苏州至东南亚的地理距离;线与路,是前往原始森林的重复足迹;古与今,是苏作家具的传承延续。明晰方向之中,宋卫东如时空传送者,以坚韧,以奋斗,连接红木之魂。

浩瀚乘古今 ,砥砺创新局

捻时光成线,凝红木为珠,串作国家瑰宝。

线愈长则珠愈丰,珠丰而良莠不齐。2000年,为保证红木供应的持久性,推动红木行业更好更大发展,由中国林业科学研究院起草,国家质量技术监督局发布的《红木》标准中,规定了5属8类33种木材品种为红木。然而,与长期浸润在传统苏州手工艺文化之下的理念相比,标准中的红木概念外延明显延伸,而这造成消费者对传统红木的紊乱认知,红木市场充斥着不懂红木家具的卖家和便宜的红木家具,鱼龙混杂。因此,对于这一标准,经过与起草人的交流,宋卫东有所理解亦有所坚持。

恪守心之标准,则必有所筛。受前辈熏陶,于宋卫东而言,原材料是红木家具最重要的切入点,同时因红木材料珍贵,曾经需凭票据才可购买,在苏作家具手艺人们的风骨里视木如金,将红木看的重,要求高。因此,宋卫东始终坚持前往新兴的各个红木产地考察,他闭口不提手艺人的身份,在与当地商户的交谈中感受现状,却常常得到“做生意嘛,这么说”的回答。目光所及,耳中所听,心中所感,让他更加坚守原材料这条底线。用优质红木,做优质家具,从源头进行筛选,保质保值,一言一行,向当下红木市场发出最真挚呼唤。

择良珠而串,取新知而合。直面现状,宋卫东有所坚守亦有所创新。创作“新明式家具”,融入生活与时尚元素,强调舒适感和功能性,同时着眼于年轻消费群体,做工艺创新,立足系统发展,做经营创新。结合金属、皮毛等多材质,赋予明式家具新的美感。而巧妙的是,通过结构的特殊处理,家具可以实现皮毛等易受损部分的独立,保留耐用、保值等价值。1995年,宋卫东建立“苏福红木工艺厂”,为传统苏作工艺提供发展载体,结合苏作红木家具“型、艺、材”之要求,创造出一套独特的苏作家具设计制作方法。同时,他自创建时便坚定“传播红木文化、传承经典红木家具”的企业定位,为继承苏作而矢志奋斗。

玉在山而草木深,渊生珠而崖不枯。苏作红木家具的市场中,宋卫东开辟了一条创新经营与精进技艺并行的道路。化生活态度于设计理念,取群众所好于家具装饰,以新风貌、新力量滋养传统红木文化。

龙凤呈祥条案

明式扇面官帽椅

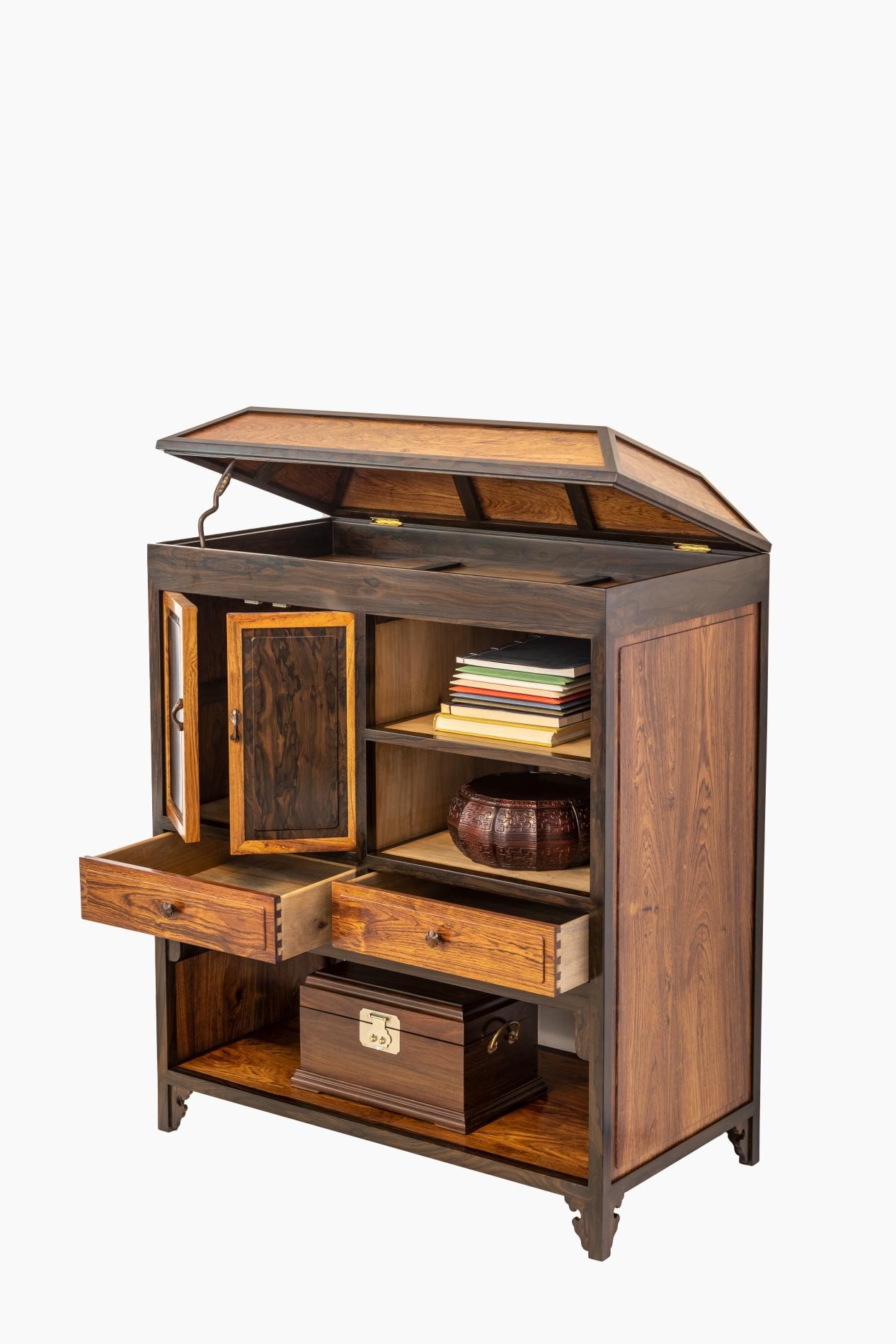

宋式元宝柜

滕秀文圆桌

匠心专一艺 ,器物载光阴

择一业而终一生,专一艺而度光阴。

红木家具有三大流派——苏作、京作和广作。流派之中,尤以苏作最为精细典雅。因文人参与设计,极具意匠美,奇思妙想与出色技艺相交融,烹饪出苏作红木家具这杯悠远香浓之茶。而作为江苏省工艺美术大师,宋卫东以臻于至善的追求,出类拔萃的卓越,在一件件作品的创造中践行着匠人之心。

榫卯精细,于无声处支撑家具。明式家具结构源于梁架结构,横者为梁,竖者为架。家具部件之间,以榫卯结构相连,既可灵活拆装,也可有效限制木件的扭动。宋卫东指出,与当代流水工艺中多使用胶水相比,榫卯更为精巧耐用。他通过多次试验和塑造模型探寻出了最坚固的榫卯结构,以经得起时间考验为标准,做好每一处榫卯。除此之外,榫头之上,兼具雌雄,做法不一:根据冰纹形状的规律和变化,以不同角度的榫头构成榫卯结构做成冰裂纹;海棠图案则用十字榫头连接而成。细节之处,虽少有人挖掘,但从未忽视,毫厘之间,手艺人皆有感知。

生漆细腻,于有形中惊艳众人。苏作红木家具以独特的光泽和质感展现着红木的真实纹理,亦推磨出其内蕴的精雅。宋卫东认为因南方气候湿度较高,孕育出特色的生漆工艺。于红木家具而言,只需布置内外湿度相似的阴干房,采用传统六擦六磨的生漆工艺,反复进行擦漆,且每一遍生漆需经完全阴干后用砂纸打磨,而后以手掌为工具,在铺满珍珠粉的器物表面慢慢摩擦。每一次的手工推磨,是匠人耐力的考验,是收获细腻的喜悦,是完工展示的惊艳。

书痴者文必工,艺痴者技必良。而宋卫东的匠人之心,不拘于精细,不束之高阁。他以尽心竭力的付出,物我两忘的境界,攀登红木的艺术巅峰,担当传承人之责任。

“红木从来没有被超越”,说这句话时的宋卫东在熠熠发光。始于艺术,从文化属性与保值增值角度去做红木家具,将企业命名为工艺厂,昭显不懈的追求;衷于艺术,兢兢业业准备苏作明式家具资料,却只因想做“有影响”的博物馆而放弃。回忆国外的旅程,宋卫东指出;“国外有名望的博物馆里一定有苏作红木家具”。终于艺术,矢志探索苏作红木家具的高度与精度。

宋卫东担当重任,推动红木家具市场整体发展。2009年,经宋卫东倡议,苏作红木家具专业委员会于苏州正式成立。宋卫东任秘书长一职,鼓励苏作家具企业走出苏州,加强企业交流与合作,以整体发展实现规模效益。2016年,由江苏省质量技术监督局牵头,与苏州市苏作红木专委会共同负责,起草制定了苏作红木家具团体标准。宋卫东组织与专业机构、院校 、商协会及二十余家代表性企业经过多次商讨 ,最终通过验收,并得到一致好评与奖励。宋卫东立足文化,为群众讲述苏作家具的故事,在中国工艺文化城打造红木艺术馆,融入苏作百家之江南文化底蕴,展示红木家具之独特风格。除此之外,宋卫东将致力于打造中国历代家具长廊,以传承人之身份,专业之角度,从时间与空间的双重维度出发梳理家具文化。

千年磨一剑,百回攻一关。于时代画卷中,宋卫东的身影与苏作红木家具相互交织,谱写华章。如逐风之行,于困苦中挺立;如创新之旅,于阻滞中破局;如匠人之心,于繁尘中不染。