一梳一篦追千载流觞,一生一情琢万里冰心

——访常州梳篦省代表性传承人、邢氏梳篦创始人邢粮

“宫梳名篦非虚传,情同伉俪人人欢。身携此物表心意,应教花开并蒂莲。”雨疏风骤、月没参横之下,梳篦好似携着一抹淡淡馥芳的尔雅女子,她持着油纸伞,默默彳亍于深陷迷蒙夜色的篦箕巷,端的是静水流深、锦绣藏胸,在漫漫历史画卷上缀染了独属于常州一方特色的、绮幻而亮丽的花纹。

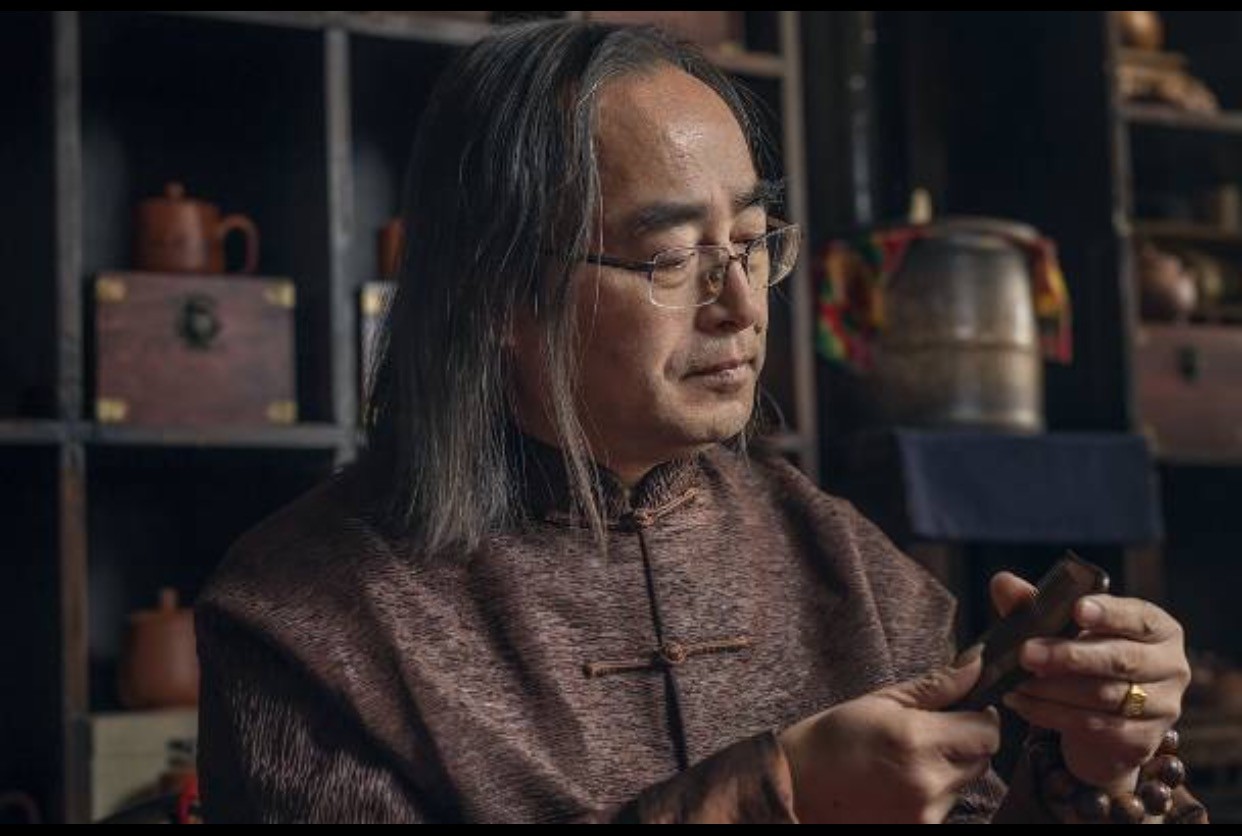

星霜荏苒,居诸不息,倏忽间便是一千六百年的春夏秋冬、一千六百年的风花雪月,渐有褪色之势的传统梳篦技艺在新时代工匠的指间重焕光芒。有一佼佼者,秉承初心数十载,专于手中艺,百转千回只为觅求梳篦技艺的创新生存、持久发展之路。他就是江苏省工艺美术大师,正高级工艺美术师,江苏工匠,正高级乡土振兴技艺师,江苏省首席技师,国家级非遗常州梳篦省级化表性传承人,江苏省文化创意基地领办人、江苏省工艺美术学会理事、常州中国烙画研究会理事、常州市邢粮梳篦有限公司创始人、常州梳篦第九代传人——邢粮先生,曾荣获先进生产者、优秀团干部、新长征突击手和“天宁工匠”等荣誉称号。

竹木悠久岁常安

汉代许慎《说文解字》释:“栉,梳篦之总名也。”何为梳?一面稀齿,一面为背,为梳发之用;何为篦?双面有密齿,中间为手握之处,乃清垢之用。梳篦作为中国古代八大发饰之一,承载着厚重而悠久的历史记忆,自古以来就有着特殊的文化意蕴。而其中,当属常州梳篦为首屈一指。

回望历史,方感大气磅礴,纵然朝代更迭、时光流转,常州梳篦的经典文化依旧伫立于一派月白风清之下,不卑不亢。它是富宋时大文豪苏东坡挥毫笔下的“山人醉后铁冠落,溪女笑时银栉低”,是明清时期《常州赋》中“削竹成篦,朝京门内比户皆为”之鼎盛,也是古人吟曰“文亨穿月,篦梁灯火”的常州西郊八景之首,更是当作皇宫贡品享誉全国的“宫梳名篦”。清末民初之时,常州梳篦更是扬名海外,1915年在巴拿马国际博览会上获得银质奖,1926年在美国费城国际博览会上获得金质奖,让中国传统手工技艺的珍贵瑰宝被世界所看见。时至今日,篦箕巷、木梳街仍然沉稳地站在那里,无声述说着千百年的蹉跎沧桑。

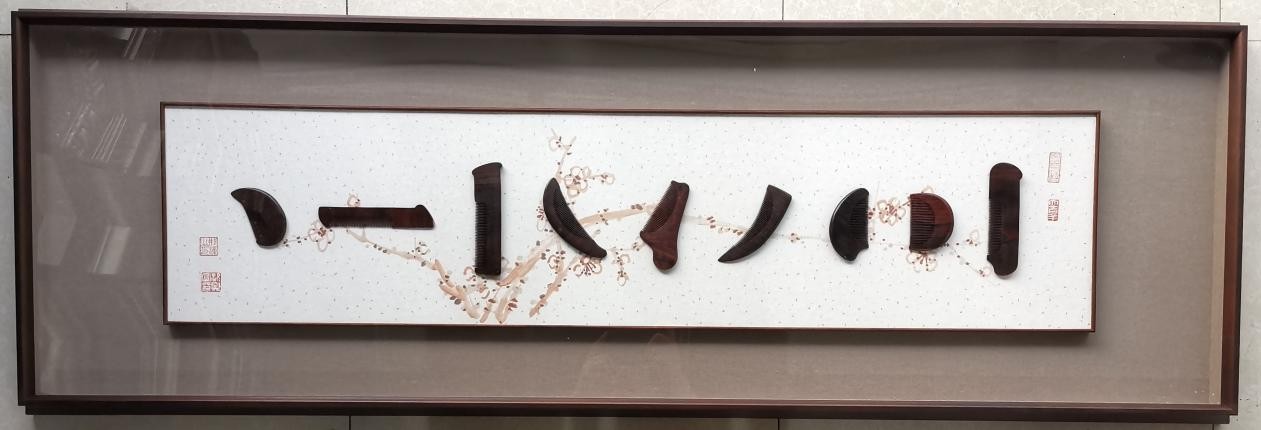

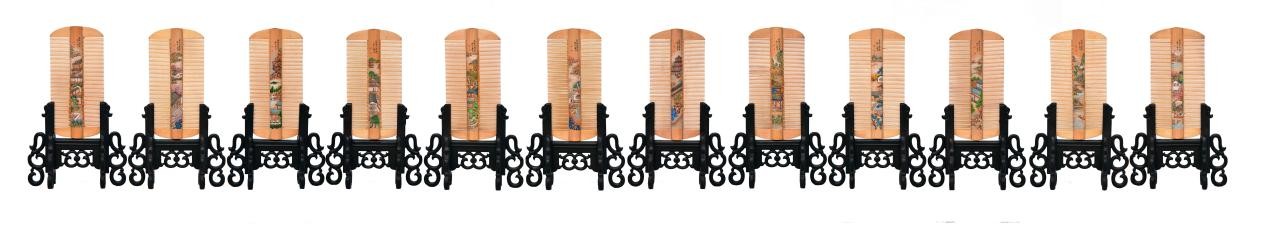

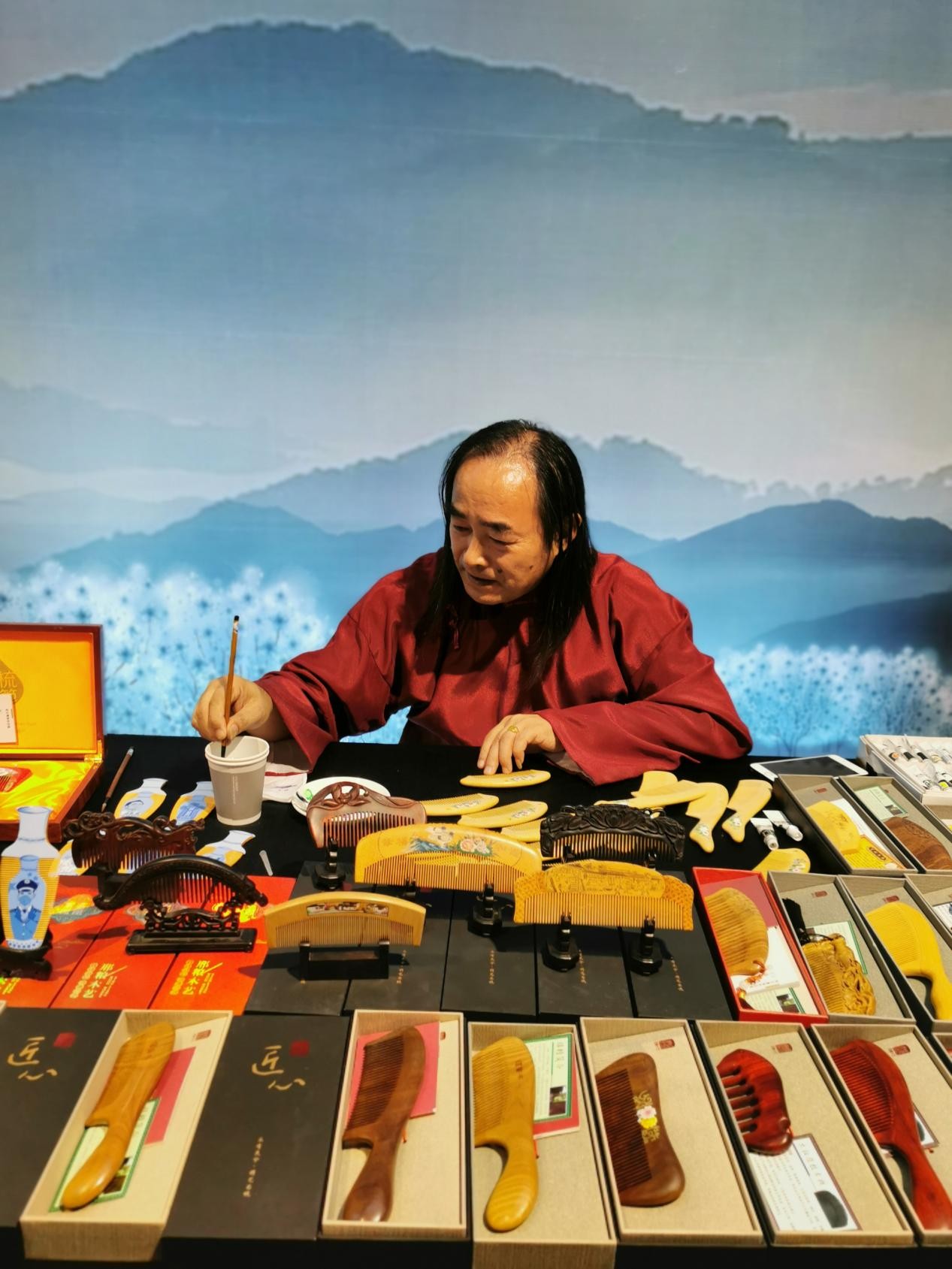

常州梳篦声名之盛,在于选材严格、工艺独特、制作精良,其以此形成的齿尖润滑、下水不脱、花式多样、古朴典雅、赏心悦目的特点更是受到了广大民众的喜爱。“常州梳篦不仅是实用品,也是艺术品。”提及梳篦的工艺价值,邢粮如是说,“这些都归功于它严格繁复却精细的制作过程。”木梳需选用上百年的黄杨、石楠木、枣木,经28道工序精制而成;篦箕则选用阴山背后壮竹和上等胶漆、骨料,经72道工序精制而成,两者制作工具皆多达30余种,又有雕花、描花、刻花、烫花、嵌花五种精品工艺,有着江南特有的艺术神韵,极富东方美学色彩,具有较高的审美价值。

梳篦虽小,却经得住岁月磨砺,盛得下人间沧桑,参得透无声悲喜。邢粮从不囿于形式上的制作,而是在这其中追寻他坚持多年的本心。那一把把精美的梳篦,是他倾注全部心意与灵魂的凝结品,握于手心,细水长流的深刻情感流泻而出,使梳篦更添几分亮色。

初心缘至花甲年

有所执,有所为,有所成,乃人生之幸。

邢粮,1960年江苏常州生人,自幼喜爱美术,1977年在父母的建议与鼓励下进入梳篦行业,拜师学胶工,就此开启了他与梳篦说不清、道不明的一生际会因缘。两年间,邢粮不负众望,始终以砥志研思的学习与钻研精神提升自身能力。功夫不负有心人,在1979年常州工艺美术公司招生中,他以斐然成绩从千军万马中闯出,顺利考进了常州梳篦厂,拜第二个师傅学习描花技艺。邢粮思维敏捷、勤奋好学,凭借着超乎常人的真才实学踏上了一个又一个人生阶梯,从组长到车间主任,再到科室科长,稳扎稳打,几乎一往无前。

然而邢粮坚信学无止境,并没有自傲自得,他深切明白,对梳篦技艺需待以谦恭态度,学习梳篦技艺这条路远远没有到达尽头。于是2015年,邢粮拜入常州梳篦第八代传人卜仲宽门下,成为其关门弟子,更加深入地潜心研究梳篦技艺。这大概就是为梦想努力的样子,是踔厉奋发、笃行不怠的不懈钻研,是初心如磐、砥砺深耕的坚守如一,更是孜孜矻矻、精益求精的精业精神。

福兮祸之所伏,祸兮福之所倚,邢粮也曾几经波折变故,但也正是这三个转折点,推动着他一步步走到现在的成就。改革开放之后,他曾与四个好友一同在新闸盘下八间门面,计划趁着改革开放的春风走上新道路,但由于家人的强力反对,经过长时间斗争的邢粮最终放弃了原规划,选择继续梳篦手艺;2003年第一次改制,本是科长的邢粮被厂长调回了原岗位,然而失去干部职位的邢粮却并没有满腹牢骚,而是顺其自然,更加专心致志地扑在了梳篦技艺研究上;2011年第二次改制,邢粮得知老厂长欲卖掉梳篦厂,起心动念,与几位好友在外成立了常州市邢粮梳篦有限公司,2014年,梳篦厂被卖,而邢粮的公司已渐渐步入正轨。三次转折,三次命运选择,也许当真是缘分使然,邢粮都或被动或主动地在梳篦制造业上越走越远,而也正是在这过程中,他步步深陷,久而久之,这一份对梳篦的执着就扎根在他的心里,愈发坚定,愈发不可动摇。若不真正爱上梳篦,又如何做到长年累月地坚持却毫不疲惫?如何做到焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年?

从十七岁到六十一岁,从朝阳少年到花甲岁月,四十余载间中国发生了天翻地覆的变化,但邢粮作为中国重要经济变革时期的见证者与历经者,却自始至终都秉承着心中那一份对梳篦工艺的热爱与追求,潜心静气,不问纷扰,再漫长的钻研、再变动的时代于他而言仿佛也只是弹指一挥间。

守底蕴而融今朝

一个平常的午后,天气尚佳,匠人正弓身制作梳篦,温暖轻柔的阳光调皮地跃然指尖,飘洒的碎屑在金黄天色中弹跳出舒缓和畅的节奏,如此,一根最原始的竹子或最不起眼的黄杨木,经过匠人的巧手修琢,变成了一把把初具雏形的梳篦,这大概就是梳篦手艺人最美的模样。可在快节奏占据主流的当代,梳篦的辉煌似乎一去不复返,能静心欣赏甚至学习技艺的人越发寥寥。2008年,常州梳篦被列入国家级非物质文化遗产,曾经名噪天下的常州梳篦技艺,竟隐隐有了濒临失传、退出历史舞台之势。

“难啊,现在诱惑太多了,很多年轻人喜欢梳篦,愿意做宣传,却无法静下心正儿八经地学手艺,更不会以此为业。”说及技艺传承,邢粮感慨道,那笑中透着太多的无奈。为使梳篦技艺声名重起,邢粮耗费了大量心血与精力,一方面,他号召家人从事梳篦业,同时招收农村人传授梳篦技艺,并通过“非遗进校园”活动让孩子们自小了解梳篦工艺,莫失莫忘;另一方面,每每收集到珍贵的老梳篦,邢粮都如获至宝,于是在青果巷成立了一个小型梳篦博物馆,将多年搜集来的唐、宋、元、民国等时期的梳篦与工具近两千件作为展品供游客观赏,其中不乏骨梳等较为罕见的品种。像这样的举措不胜枚举,邢粮将个体理想融入社会文化理想,与国家政策和当地政府为传承沿袭梳篦技艺共同努力,他始终坚信,梳篦作为中国传统文化瑰宝不容消失。

工匠精神该是什么样子的?大抵就是邢粮这样,一生专一事,一世为一情,这便是匠人。如今社会被“快节奏”浸染,许多人只求眼前利益与个人发展而不问国家未来,极度缺乏如邢粮心中的那份抛却世俗的沉心。邢粮从事传统美术工作至今,先后主持设计了四个系列近百个花式品种,每一次打造新品,都是又一步的前进。为了让梳篦能够得到更好的传承,也为了更加凸显一家浓郁特色,邢粮立于传统梳篦工艺之根,着力把握时代气息,学习新的美学观念,把不同种类的传统工艺结合到梳篦制作上,容几家之长而就个人之风,以觅得古今之契合点,让现代的审美意识含蓄隽永地渗透到当代梳篦中,却不泯灭梳篦原始之气韵,最终水乳交融幻化成一件件精美的工艺美术品。一梳一篦,皆是真心;一纹一角,皆见匠心,处处无不诠释着那八字——坚持、专注、谦恭、入魂,这是邢粮至今不忘的文化基因,亦是所有传承传统文化者都该秉持的坚定信念。

谈及未来规划,邢粮表明,他认为独木难支,应该号动成立一个常州梳篦协会,勠力同心,将常州梳篦以整体的状态推向全国、推向世界,如此方能凝聚最大力量。同时他也希望国家能加大保护力度,与企业自身创新双管齐下,令常州梳篦为国人所知、为国人所爱、为国人所珍。

铅华洗尽,珠玑不御,在如今物欲横流的浮躁时代,邢粮自成一派光风霁月,喧嚣凡尘也刹那平息,他以虔诚修炼的心性,巧手修刻着一把把积淀着暮去朝来的梳篦,以寸寸匠心孜孜打磨着一个又一个常安祥瑞的愿景。邢粮先生对梳篦的这份深厚情谊,于婆娑世界中,青山不改,绿水长流。