方寸紫砂藏锦绣 ,乘物游心刻山河

——访宜兴市季畅园紫砂艺术馆创始人季益顺

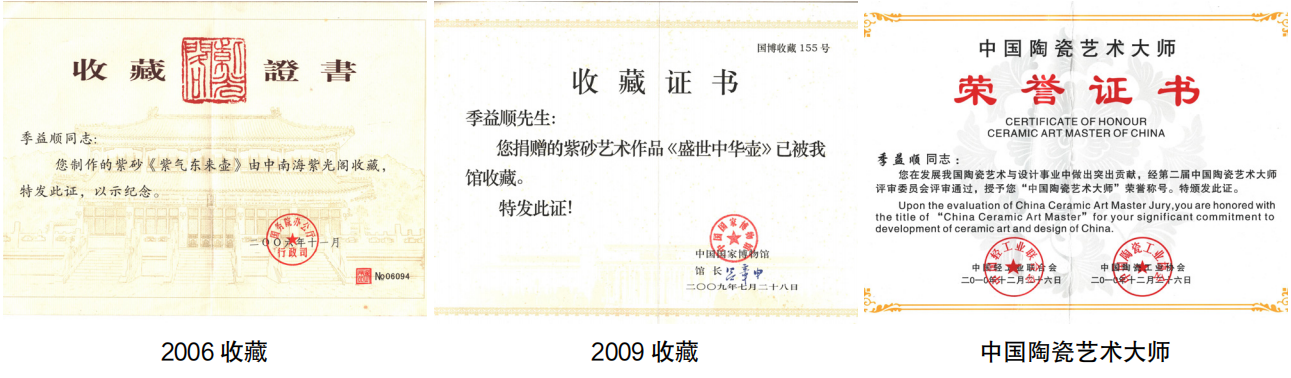

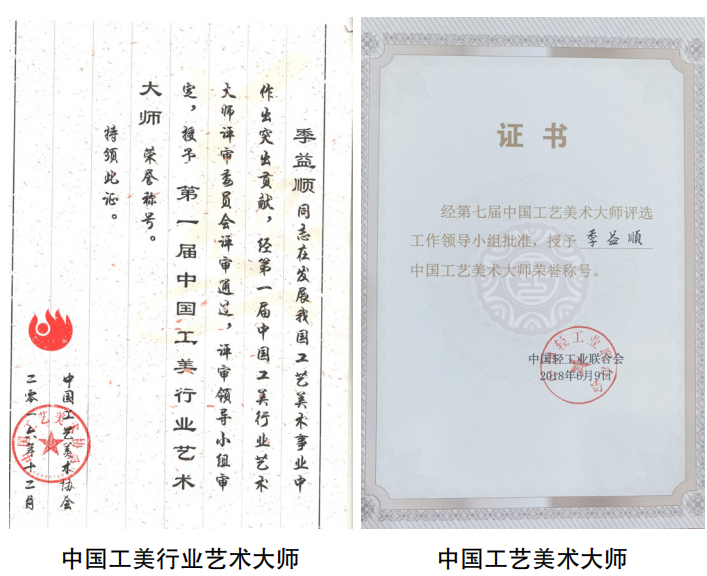

季益顺,中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师、中国工美行业艺术大师、正高级工艺美术师、宜兴市季畅园紫砂文化艺术有限公司董事长、2019—2020年度服务行业突出贡献大师、中国工艺美术学会紫砂艺术专业委员会主任、中国陶瓷工业协会陶瓷艺术委员会副会长、江苏省工艺美术学会副会长、江苏省民间文艺家协会副主席、江苏省人大代表、宜兴市人大常委,原创作品累计300余件(套),在市、省、国家级比赛中屡摘桂冠。

紫砂结同心 ,精工趁年华

紫砂产于江苏宜兴丁蜀镇。正所谓“人间珠宝何足取,宜兴紫砂最要得”,宜兴由壶而生,丁蜀镇与景德镇并称为中国陶瓷史上的两大重镇。一抔泥土,于火成陶,不敷金碧,不施铅华,价格却堪比黄金美玉。每一件绝无仅有的紫砂艺术品,都是制壶艺人们倾注心血的匠心之作,承载着一辈又一辈艺术家的智慧与勤劳,也记载着中国独特而耀眼世界的紫砂文化。娴熟的制壶技法,将紫砂泥融入了自己的感情和生命在里面,犹如奔腾的艺术流淌在长兴的好山好水之间,如此一把壶便如被赋予了“灵气”一般富含着“生命”气息,这就是季益顺。

生于陶都,长于蜀山,一方水土,成就了季益顺的紫砂艺途。父亲是竹匠,姑姑是制壶手艺人,自幼在家人的耳濡目染下,季益顺似乎天生便对紫砂制壶有着几分热忱与亲切。17岁那一年,季益顺进入江苏省宜兴紫砂工艺厂,从传统入手,建立基础,在光素器中磨砺手艺。在一年年的磨炼中,季益顺在创作中找到了灵感与喜悦,并始终保持着极高的创作热情。后来,季益顺拜入研究员级高级工艺美术师高丽君、王小龙门下,学习更为全面的制壶技艺,花器、素器并具,跟随师傅在传统的紫砂花器里摹古追意。期间,他饱览历代紫砂精品,深入钻研紫砂陶瓷相关工艺知识,因此作品也越发独到,陶艺见解造诣越来越深。“那些年学徒的日子里,白天制壶,晚上学文化。那时候没有手机、电脑,连手表也不多见,我们对时间的概念是模糊的,只记得睡醒了就去制壶。从有灵感到作品设计,到实现制作,再到藏家认可,这是一个很享受的过程。那段岁月啊,充实、难忘。”季益顺感慨道。

从手工艺人到艺术家,再到大国工匠,季益顺对于紫砂壶的热爱可谓如痴如醉。用他的话说,“每一位大师,都是经过不停创作、繁复修炼才能炼成的。”而正是这种执着于紫砂艺术的精神,令季益顺自由的畅行于紫砂艺术的广阔天地,使他手里的壶更具形、神、气。季益顺创作的第一把紫砂壶名为《孔雀壶》,该壶采用绿泥制作而成,以孔雀造型的壶把为点缀,壶身辅以一根孔雀羽毛,将孔雀的高傲美丽与青铜器的神秘传统体现得淋漓尽致,尽显季益顺的大师天赋。

1983年,为进一步潜修紫砂制壶工艺,已过而立之年的季益顺再次重返校园,进入中央美院,潜心磨练制作技巧,蕴酿出其紫砂创作的独特艺术风格。如今,季益顺制作的紫砂壶融合方圆刚柔,浑然天成,不以浮华悦人而藏温润光泽于内。光货讲究轮廓大方,线条柔和,壶形虽简却似有所语言;花货集大气、大美于一体,将自然的灵韵浓缩到壶中,经取舍提炼、夸张变化,富有诗情画意,生活气息浓郁。

“多一分则多,少一分则少。”这是季益顺自学徒年代就对自己立下的制壶理念。他将毕生的艺术追求凝练于每一把仅盈握的艺术珍品中,创作出《楚汉风韵》《五子登科》《国色天香》《秋趣》《心心向阳》《红船》等传世佳作,脱颖而出成为壶艺翘楚,90年代即被业界美誉为壶界“四小龙”,开创“季氏壶艺”流派,到如今的中国工艺美术大师,成为了新一代紫砂陶艺的抗鼎人物。

精微致广大, 万千铸一器

打泥片、划泥片、围身筒、打身筒、调脂泥、口部满片……在纷扰浮嚣的社会中,季益顺对紫砂的热忱和匠心,仿佛是一种“不合时宜”的坚守。以技养身,以心养技,十年磨一剑,百回攻一关,季益顺隐身于“一丸泥”之后,在壶上诠释着虔诚与敬畏,在一笔一划间融入苦泪与血汗,从出道至今,底色未变,底蕴却更为丰富深厚。

正如季益顺所说,“干一行、爱一行、专一行、精一行。”从生活中汲取灵感,努力实现作品“从99%到99.99%”的突破,是季益顺从业以来的匠心之道。紫砂花货贴塑的花、鸟、鱼、虫等要求细腻度非常高,不能忽视任何一个小细节的处理。他创作的时候不仅需要对比实样,更甚者需要在放大镜底下完成,往往做一个蝉形的壶纽都要一周左右。季益顺的匠心,是秉持一颗甘于淡泊的心,于紫砂事业付诸一生。

紫砂艺术历史绵长,珠玉在前,创新不易。季益顺创新紫砂形态设计的同时,更注重在工艺上突破传统。在制作作品《母仪天下》时,他充分利用紫砂泥五色土的特性,以不同颜色的泥料填充,加以金丝镶嵌,刻画出了皇后凤袍富丽堂皇的复杂样式。从设计到最后定型,从选矿、粉碎、研磨到和泥、制坯、烧制,历时3个多月的精工细作,季益顺攻克一道又一道难关,最终成就了《母仪天下》的煊赫堂皇,成为业内第一件做到接近掐丝珐琅效果的紫砂壶制品。

“紫砂壶也要有构图,也要有章法。要做到简约而不简单,这是比较难的。要守正,但是不能守旧。”于是,季益顺努力挖掘历史文化背景,从传统中汲取创新的养分。他以中国的吉祥祝语为灵感,创作《称心如意》、《平安如意》等如意系列,在日复一日的雕琢打磨中,将中华民族传统纹样图式凝聚于紫砂方寸之中。每逢北京奥运会、建国70周年等重大历史节点,季益顺都会借机创作留念,以紫砂为载体,弘扬中华民族历史遗风。

从憨厚朴实的《熊猫壶》到别出心裁的《四大美女》;从雅俗共赏的《紫气东来》到流光溢彩的《玉金砂》;从典雅端庄的《楚汉风韵》到空灵维迈的《飞仙》;从瑰丽灿烂的《醉春风》到天马行空的《天珠紫砂壶》,每一处恰到好处的取舍,每一次殚精竭虑的选择,正是季益顺匠心之物化。这份积淀着“流风遗迹”的厚重,承载着“家国情怀”的赤诚,正与紫砂交织在一起,流芳千古,诉说着博大精深的中华文化背后的流彩斑斓。

谈笑天地远, 艺臻今古馨

“抽象地讲紫砂的审美,可以总结为料,工,形,韵这四个要素,料:既是泥料,只有好的泥料才能做出好的工艺品;工:既点、线、面是构成紫砂壶形成体的基本元素,在紫砂壶的成型过程中的特殊工艺水准,如壶嘴与壶把绝对在一条线上,并且分量要均衡,壶口与壶盖结合要严紧等等;形:既是形态,即形式的美,是指作品的外轮廓,也就是具象的片面,如高、低、肥、瘦、刚、柔、方、圆的各种座姿态;韵:即神韵,一样能令人意远体验出精神美的韵味。从这几个方面贯通一气,才是一件真正完美的好作品。”关于紫砂的艺术魅力,季益顺娓娓道来“几百年来,紫砂壶的装饰手法增加了很多,如贴花、雕塑、浮雕、描金以及文人雅士所喜欢的诗、书、画、印等。总之,每一只壶必须有它独特的个性内涵,否则,这个壶就失去了它的生命和价值。”

名师之壶,恰如笔墨丹青,载事寄情。“紫砂不能是简单的一把壶,它要由器具上升到道。”季益顺说,“一般留下来的艺术,它一定要跟人们的生活息息相关,这种非遗文化才能源远流长。”为了弘扬紫砂文化,季益顺斥巨资打造了中国紫砂展览文化园——季畅园。青砖黛瓦、白玉花岗,这座萃四方之精华,聚万家之天工的江南古典园林不仅是陈列紫砂作品的理想国,还是紫砂业界唯一一个“中国工艺美术大师非遗传承基地”,更是季益顺传道授业之所。季畅园作为紫砂交流的窗口,全年对外免费开放。时代在变,季益顺宣扬紫砂文化、弘扬中华国粹的初心不泯。

“我常和我的徒弟们说,做紫砂壶是一件幸福指数特别高的事。因为不用在露天暴晒,它不像做瓷器那样身上会被泥浆沾湿,做茶壶泥不沾手,很干净,你还能自己掌握时间。”山河湖海、花鸟鱼虫,这一切,已被季益顺融会贯通至紫砂艺术中,倾囊相授给门中弟子。在他的精心栽培下,门下子弟已有2人成为省级大师,另正高近10位、中级以上人员近20位。他们或崭露头角、或学业有成、或声名大振纷纷结出了丰硕成果。

“从我入行时不足200人到现在发展至10万余人,选择紫砂的人越来越多,就意味着这门手艺可以源远流长下去。作为紫砂手艺的传承人,我希望能够有越来越多的年轻人能够承上启下,推动紫砂行业高质量有序发展,带领紫砂文化走向下一个高潮。”季益顺表示。

心随紫砂去,身与浮云闲。季益顺用他的书画造诣、文人气质、创新精神让紫砂艺术散发出浓厚的文化底蕴,实现一次又一次升华。一壶紫砂,装载的不仅是千古书画风流,更是大国工匠的赤子之心。