一针一黹绕指柔, 飞针走绣情语深

——访江苏省工艺美术大师、刺绣艺术家卫芳

?

?

家家户户有绣绷,女子皆为刺绣娘。扬州的白墙黛瓦、深深庭院之下,曾坐着一位位穿针引线、十指翻飞的绣娘,她们将万千情丝都藏匿在缕缕绣线之上,绮绣着最深也最含蓄的柔软之梦。一幅幅精妙绝伦的刺绣之下,是绣娘在刺绣时的脉脉不语,或低吟浅笑,或神思游离,抑或是眉头轻蹙。三尺布料,一针穿梭,来来去去,百转千回,便将这国粹自指尖惊艳绽放了数千年。

然而随着三次工业革命的兴起,机械化作业逐渐代替了传统手工业,刺绣文化的发展一度凋敝。而在扬州水乡,有这么一个人,她花开花落又一春,兀兀穷年四十余载,银针穿梭,丝线往来,以自己对刺绣的一片赤诚,为冰冷的布料、干瘪的丝线添上余温,并融化于心;她心无旁骛,择一事终其身,将扬州刺绣尔雅之韵与针法技艺作为心灵艺术传承创新。她,就是江苏省工艺美术大师、刺绣艺术家卫芳女士。

起落十指春风

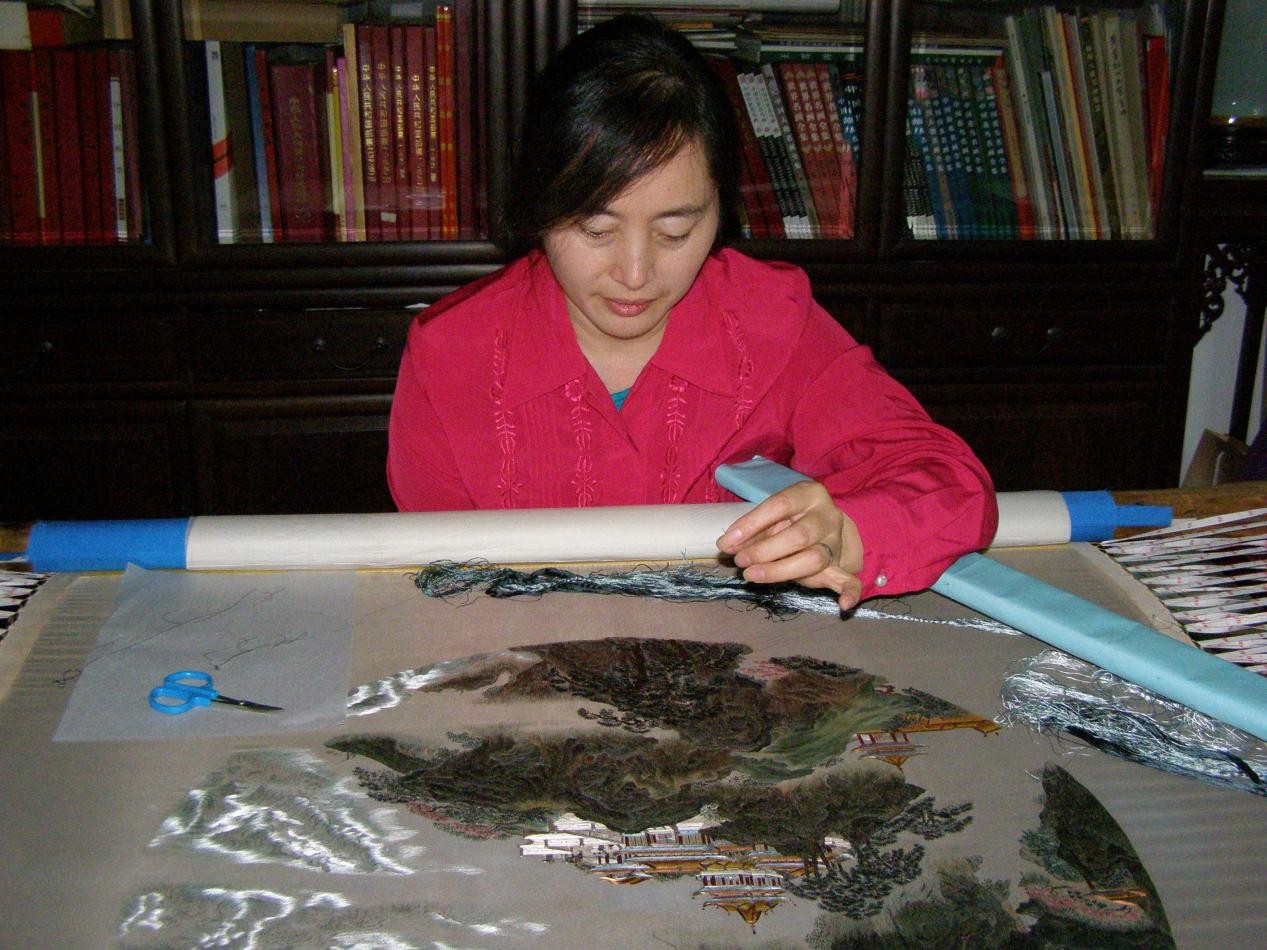

卫芳出身建筑行业家庭,1979年高中毕业之后,便进入工艺美校刺绣专业深度学习刺绣相关的理论知识和针法技艺。凭借在校的优异成绩,卫芳一毕业便被分配到当地的刺绣厂从事集体刺绣工作。谈及在刺绣车间工作最初的三年,她感触颇深:“前三年都是必需的基本功训练,只有做好了基本功才可以去做正品。”卫芳在绣架前两耳不闻窗外事,不停琢磨,反复练习。正是这三年对女红基本功的打磨,才让她士的刺绣手艺逐渐炉火纯青。她在学徒期间的刻苦勤奋被车间师傅看在眼里,加之她在工艺美校就读期间便积累了一定的绘画基础,三年学徒期满便被招入设计室从事刺绣设计工作。

设计室十分注重对刺绣设计师鉴赏能力的培养,曾多次派遣卫芳前去苏州、南京师范大学等地进行中国画等相关美术领域的深耕学习。她通过专业学习,将获取到的理论知识幻化到设计室的服装、台布及被面设计中,尤其是日本服饰领域。

通过多年理论与实践的互相印证与补充,卫芳不断总结经验。她发现刺绣的实际操作与自己作画之间存在着显著的差别:设计室的老师主要使用点带线上稿再染色的手法,但这种手法会影响刺绣时以针代笔的丝线晕染效果。在外形和结构方面,老师傅大多运用叠加加色,而自己通过拼色则可以将过程减少,也有利于色彩混用度的呈现;但是在色与色的晕染过程中会有一个渐变的过程,上稿的时候,如果老师傅没有美术基础,所以在大写意作品的许多块面上会因为晕染的渐变导致轮廓割入不清晰或在用色上有一定局限性,而自己因为有一定绘画基础则能够更好地展现作品的整体效果。

“但是老师傅们在刺绣过程中的二次创作也是一种创新,更是对传统技艺的传承与坚守。他们不仅在技艺上巧密而精细,而且对刺绣文化终其一生怀着‘巧密而精细’的匠心。”谈及老师傅们对扬州刺绣的传承所作的贡献之时,卫芳感触良多。

不辍千年绣魂

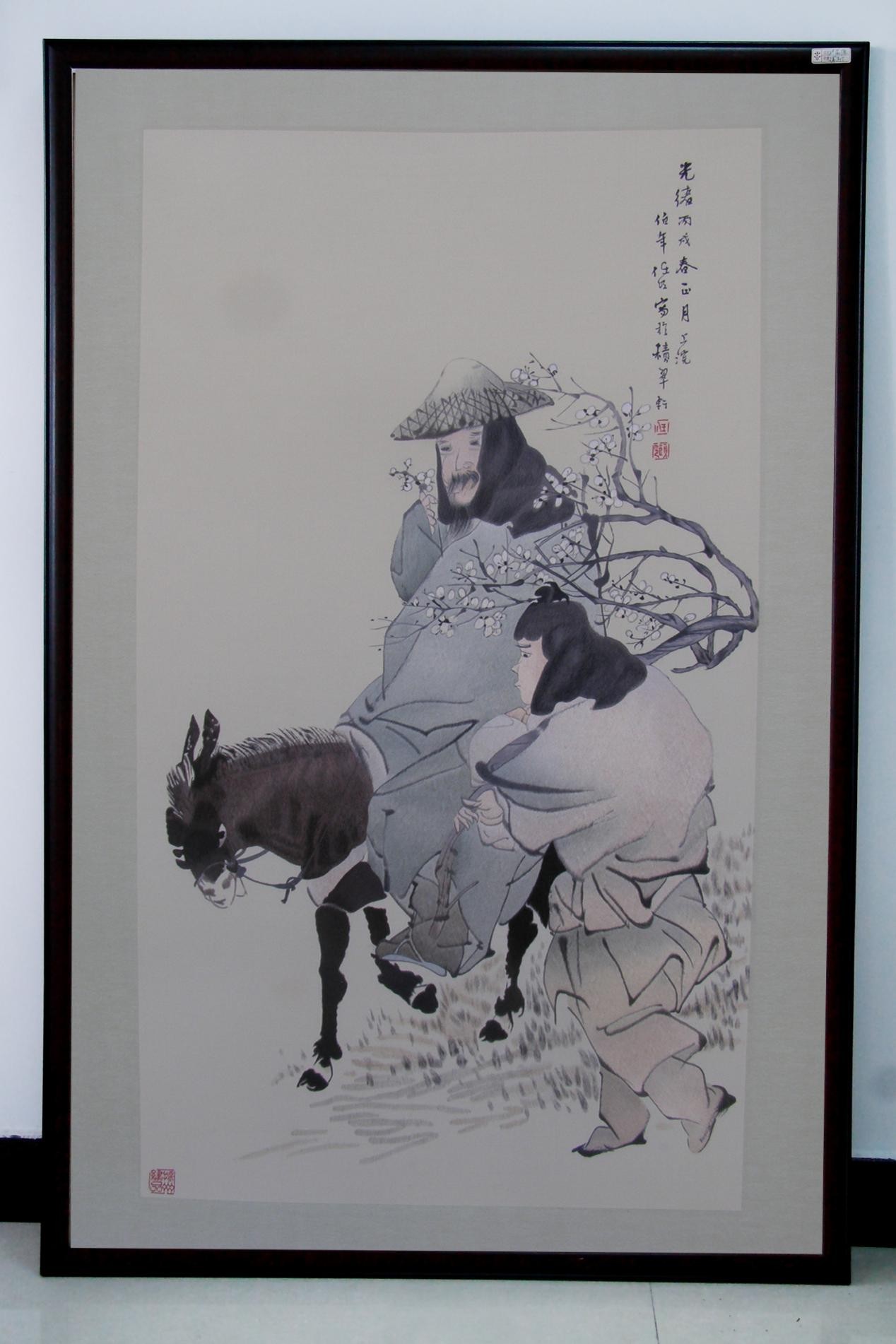

扬州刺绣历史悠久,溯其滥觞,可至汉代。其兴于唐宋,盛于明清,受扬州历代文化的影响及“扬州八怪”画派的熏陶颇深,追随中国写意书画的文化内核及笔墨雅趣,以“仿古山水绣”及“水墨写意绣”为两大艺术特色。

扬州刺绣的底稿多为名家字画,绣娘们通过一幅幅精妙绝伦的刺绣作品,将文人墨客、画师巨擘的清雅之貌、深邃之境及高雅之趣生动、传神地诠释传递,从而形成一派扬州刺绣的独特风格。且扬州刺绣素以劈丝精细、针法缜密、色彩丰富、表现力强的精细绣法著称,针法疏密有致、疏而不散、密而不乱,一幅作品往往耗时数月,甚至数年之久。

因是之故,扬州刺绣在诠释画境书意的基础之上,糅合了刺绣文化针法之美与丝线之美的特性与质感,从而达到“不似绘画,胜似绘画”的艺术之境。2014年,扬州刺绣因其“以针代笔、以线代墨、熔画理与绣理于一炉”的艺术风格及“针画”之美誉,被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

基于扬州刺绣的历史沉淀,卫芳的工作室依靠扬州工艺美术市场,通过“市场销售+客户订制”的双线渠道进行发展。在没有客户订制的时候,卫芳就潜心发展自己喜欢的刺绣文化领域——扬州八怪。她曾经完成过一卷《清明上河图》的刺绣巨制作品,该作品长达11.5米,仅上稿就花费了她整整一年的时间,其后与几位师傅一同坐在绣绷前,日日坚持,历时三年才完成了该作品。

“以前需要三个月完成的作品,现在需要的时间就更久了。”卫芳如是说。在学徒期间,尚只是将刺绣作为一项工作,而随着四五十年的积淀,卫芳早已将对刺绣文化的热爱融入骨血,也将扬州刺绣的传承创新作为自己的责任,因此在创作每一幅刺绣作品之时,她都投入全部的精力和心血,自然作品耗时也会有所延长。她认为纵使机械工艺已经成为实体经济的中流砥柱,但永远代替不了手工工艺。她以绘画刺绣作品举例:油画作品多采用乱针绣的针法,而中国画一般采用平绣针法。在细腻部分的刻画上手工工艺却可以将一根丝线撇到128份之多,手工上稿也会更加清晰。

卫芳作为近乎绝迹的手艺人,在机械声充溢、流水线的复制中不求市场名利,只是纯粹地坚持手工工艺,以期用对待艺术品的赤诚来延续刺绣惊艳千年的美。

绮绣素心一片

刺绣作为中国十大国粹之一,是华夏传统文化中无比璀璨夺目的篇章,但即便如此,传承刺绣手艺仍为一件艰难之事。刺绣对从业者的技艺要求之高,非多年的汗水积淀不可出师。它要求学徒“守得住寂寞,耐得住贫穷”。而如今的许多年轻人心浮气躁,往往只学到皮毛便再无心深入下去。

面对此种困境,卫芳曾一度一筹莫展,但经过多年教授学徒的积累,她也总结出了一套因材施教的教学方式。对于一些退休的想要打发时间的老人,及仅仅对刺绣抱有猎奇心理从而前来学习的学徒,卫芳主要在传授他们齐针或者散套的针法时,让他们用色图练习。如此,学徒便可在短时间内完成一些作品,小有成就的心理暗示可以鼓励他们继续坚持。

而针对意将刺绣作为毕生职业追求的学徒,卫芳则严格要求,在传授他们针法技艺的同时,磨炼他们的心性与意志,教导他们两耳不闻窗外事,心无旁骛地将精力倾注在刺绣作品上,以“向本之心”和数十年的积淀完成手中的作品,用精致细腻的作品来“无言”地弘扬刺绣传统文化。除了基本的针法技艺,卫芳还十分注重培养学徒的审美能力,她定期带领学徒接触书法绘画及篆刻等领域的老师傅,以期通过让学徒对其他美术领域的表现手法及创意气韵的体悟,来拔高其艺术创作能力。除此之外,卫芳还教导学徒要在读懂画稿的基础上,虚心听取师傅们对稿件的建议,海纳百川,通过一次又一次对画稿的修改琢磨,精益求精。

卫芳不仅对学徒要求严格,她本人也从未在深耕刺绣和设计的道路上停下学习和前进的脚步。尽管已年愈五十,但卫芳仍多次参加南京的国家艺术基金培训项目,在设计领域丰富自己的理论知识水平,她将学习到的3D、4D技术融入刺绣设计,用时代的新鲜血液唤醒刺绣古老的生命。

在人心浮躁的快节奏现代社会,卫芳端其心、落其行,秉承对刺绣文化的一片冰心,将源远流长的刺绣技艺承继和传递。以布为纸,以线作墨,以针当笔,她十指春风,将流年过往绽放于暗香氤氲、芳菲蔓延。纵世间万般喧嚣纷繁,她谨守三尺之地,以一针细线勾勒泠泠华贵之气韵。纤纤素手,可叹铄颖,卫芳定能在传承扬州刺绣的道路上遍绣绮丽,嫣然翩跹。