紫砂艺术寄雅兴 ,德艺双馨藏真知

——访中国工艺美术大师 中国陶瓷艺术大师鲍志强

历史的光芒,照耀着今天的非遗;当代的创新,孕育着非遗的未来。宜兴紫砂器是中国特有的手工制造陶土工艺品,是国家优秀非遗文化的代表。正所谓“人间珠宝何足取,宜兴紫砂最要得”,紫砂器极具艺术性、创造性、观赏性和实用性,加上上等的稀缺泥料,精细的做工,特别的设计理念以及大师声望,名家作品往往一壶难求,蕴藏着巨大的升值空间和收藏价值。

一抔泥土,于火成陶,不敷金碧,不施铅华,却是工匠大师倾注心血的匠心之作。如今已年过古稀的中国现代工艺美术大师、陶瓷艺术大师鲍志强依旧精神矍铄,风采照人,在生活中,鲍老有“乐人”的雅号,对事业的专注之乐让他几十年如一日乐在其中,佳作频出,凡事知足常乐、乐观豁达的品性,也让他在艺德和修养方面如其作品一样,熠熠生辉,充满魅力。

博采众长, 精深华妙引新境

江苏省宜兴市丁蜀镇是举世闻名的“陶都”,东濒太湖、西为天目山余脉,地处苏浙皖三省交界处,是宜兴自然禀赋最集中、历史文化底蕴最深厚、交通区位条件最优越、经济实力最雄厚的地域板块之一。由于陶艺产业发达,丁蜀很早就形成了一定的市场规模,全镇经济社会发展步入了持续健康发展的快车道,综合经济实力始终位居全省百强镇前列,成为“中国乡镇综合竞争力100强小镇”、“中国民间艺术之乡”、“江苏省历史文化名镇”、“江苏省群众文化先进镇”、“江苏省文明镇”。

1946年12月,鲍志强出生于丁蜀镇蜀山脚下的油车桥村,父亲是卖鱼的商贩,也是陶瓷业的外围业务员。到了上世纪五十年代中期,父亲的小鱼铺在社会主义改造运动中合作进了商业合作社,母亲依然和大多数蜀山人一样,以制陶做坯为基本的营生,鲍志强从小就效仿母亲等长辈制作紫砂泥坯,这也是他得到紫砂工艺的最早启蒙。著名的禅宗圣山黄龙山距离鲍志强幼年时的家不远,这里流传着许多美丽的传说:如“陶朱公”范蠡经商有道,三次聚集财富又三次散尽家财救济贫苦,被后代尊为“文财神”;又如一行脚僧来此地贩卖富贵土,村民便随他来到附近的青龙山黄龙山脚穴中掘出的泥土,“果备五色,烂若披锦”,这便是其后烧制紫砂器的原料紫砂陶土……这些传说在鲍志强的心中留下了深刻的印象,近些年来,陆续传出某地发现紫砂矿的消息,但唯一正宗且性能优异、无可替代的“地理原产”依旧非黄龙山紫砂莫属。

著名文豪苏东坡晚年曾在宜兴定居,据说他创作出一款传世的经典壶式“东坡提梁壶”。苏东坡在宜兴居住过的庭院后来就成了东坡书院,而且鲍志强就在这里度过了他的小学生涯,这里的老师从不给学生施压,而是重视“爱祖国、爱人民、爱科学、爱劳动、爱社会主义”的“五爱”精神培养,学校还有一间专门陈列宜兴本土工艺作品的教室,各式陶瓷成品琳琅满目,让人望之便心生欢喜。苏东坡是鲍志强和全校师生的精神偶像,沈汉生、毛国强、顾绍培、程辉、束旦生等现今紫砂界的名家高手都是从东坡小学走出来的,所以鲍志强和同学们至今都认为东坡书院是宜兴紫砂界的文脉艺根。现在想来,学校这种鼓励学生释放天性、快乐成长、拒绝死记硬背、尊重人格天性的教育方式,在让学生们享受幸福童年的同时,竟和现代“素质教育”的教育理念相契合。

和大多数蜀山子弟一样,鲍志强14岁就进入了宜兴紫砂工艺厂做学徒,被分配到了二车间的刻字组,师从谈尧坤老师,谈老师曾以陶刻装饰《长征诗》楷书、《心经》隶书引起轰动,尤其善刻京唐风格小楷。就这样,鲍志强跟随谈老师从基本的磨刀开始学起,“工欲善其事,必先利其器”,磨刀也是很有讲究的,各种刀有各种刀的要求,不同度数的刀都要会磨。在那段时间,鲍志强的手经常被磨出血来,但是他却乐此不疲,往往只是简单包扎一下便接着做心爱的工作。谈老师十分擅长技术改良,在看见学徒们用刀循着油墨刻画的坯件烧制后会出现油墨的痕迹后,就改用凡士林调碳粉取代,果然收效甚佳。他手把手教会学徒们“刻底子”的功法,告诉大家在书法时能感到用刀的凝重,在刻字时想到用笔洒脱,如此这般才能真正掌握陶刻技艺。在谈老师这里,鲍志强从磨刀,到临帖各位柳公权、颜真卿等大家的书法,再到练习正草隶篆、金文、甲骨各种字体,到各体俱能自成一体,至于绘画则从最基本的《芥子园画谱》开始,直到揣摩古往今来各大家的作品,再加上不断的写生,由此打下了良好的基础。

诸葛勋老师也是鲍志强十分尊重的一位师长,他的功底全面,书法绘画皆宗清代多位大家,线条粗犷有力、讲究运刀的流畅和干净利落、富有韵律感。后按照组织安排,鲍志强又跟范泽林老师开始学习陶刻。范老师注重实践,鼓励学徒在实践中总结经验,这种大量的实践对提高鲍志强的陶刻水准起到了很大的作用,以至于后来鲍志强有着灵活自如,不打底稿就能随意在壶上和其他陶坯上刻上诗句和图画的刀功。1961年上半年,鲍志强奉调去跟近代宜兴紫砂七老艺人之一的吴云根老师学习制壶,吴老师严格规范,注重细节,对学生严厉中不乏亲切。1963年,鲍志强跟随沈蘧华老师学习期间恰逢国家劳动部门之企业分配制度改革,学徒期满后实行计件工资,品种由车间下达,鲍志强做的壶坯过关率高,是车间里的“劳动能手”,也因此吸引了夫人胡红芳。1964年春,随着企业的产品品种调整,近当代紫砂七位老艺人之首的任淦庭老师开始担任优秀子弟的艺术指导,陶刻一流,书画高妙,且有双手都能握笔作画绝技的任老师能够在成对的坯件上画出左右对称的画面,成为孪生的“镜像”,是大家的楷模和榜样。

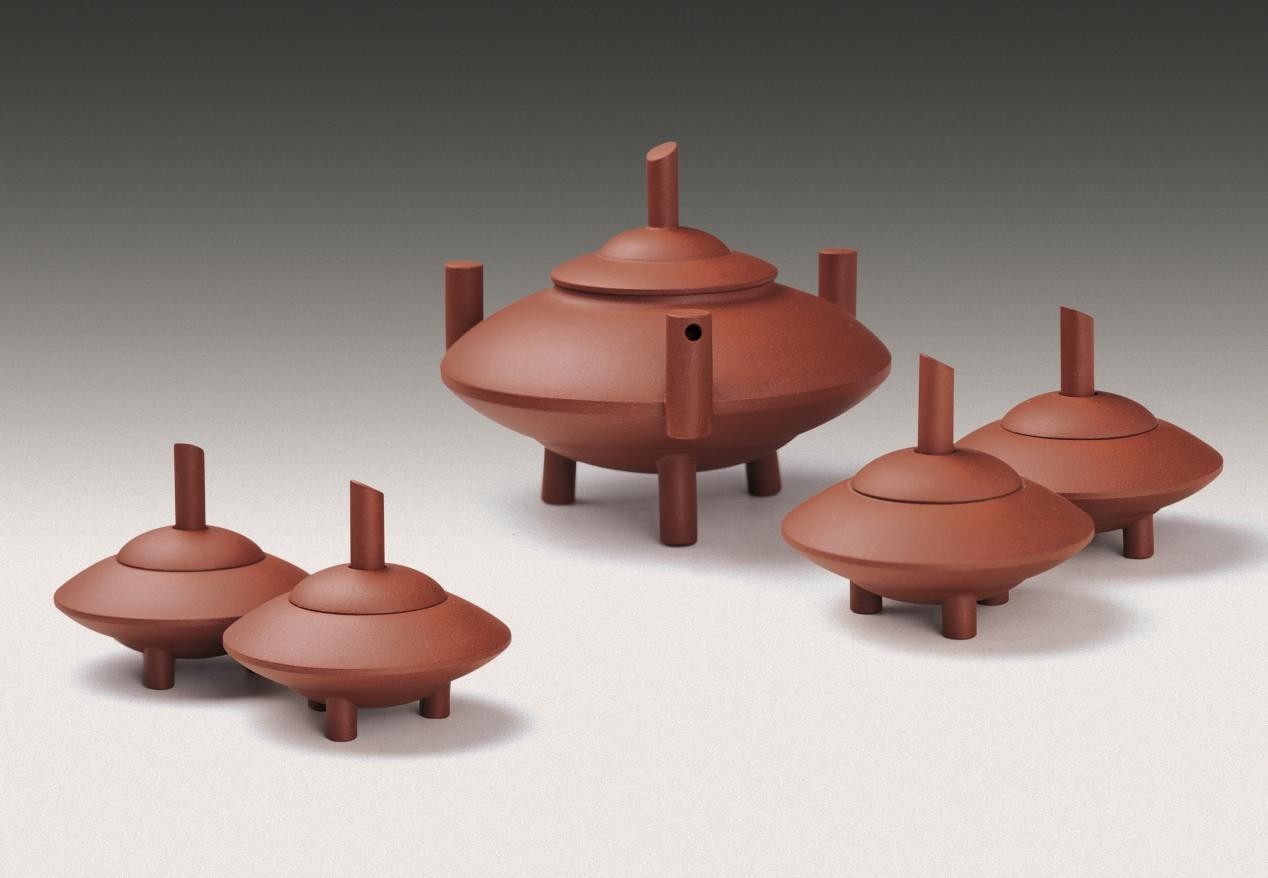

《飞碟茶具》

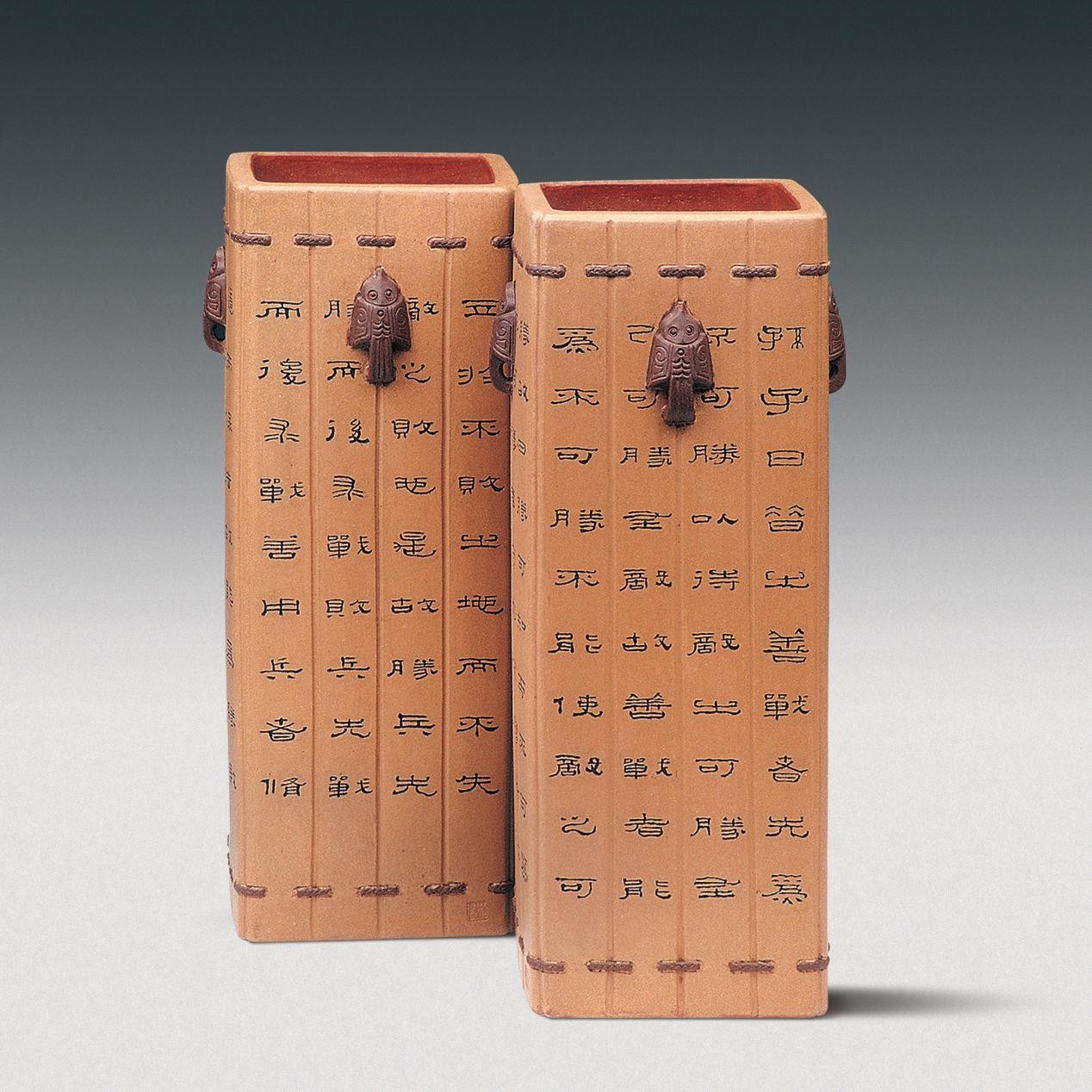

《玉带呈祥》

《三羊开泰壶》

《简韵瓶》

《太湖金秋盘》

在佛教经典《大方广佛华严经》中,记载着善财童子五十三参的故事,善财原为一俊雅少年,后在文殊菩萨的指点下向南求法,经历百余城,参访了包括菩萨、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,甚至外道、船师在内的五十三位善知识,最后入弥勒楼阁,证入法界。在系统地拜师学习紫砂陶艺的路上,鲍志强也如善财童子一般,博采众长,逐渐形成了自己的风格。回想起那段峥嵘岁月,鲍志强觉得自己无疑是幸运的,少年时期就找到了自己的人生定位,而且跟随的老师也大都是民国时期就颇有名气的老匠人。很多学徒都受不了学艺的这份苦而离开,但是鲍志强却一直都有浓厚的兴趣,所以再苦再累也甘之如饴。所以,即使后来在业内有了名气,鲍志强也会虚心向年轻人学习新知识,比如研究年轻人的潮流用语和审美等,很多人劝他要端起大师的架子,但他却认为,想要创作一件好的作品,第一,就是要有时代的烙印,不能总把古人的作品搬到现在来说,而自己创造不出让大众都认可的作品,要怀着谦虚的心态贴近时代、贴近生活;第二,要在继承传统的基础上有所发展,所谓“三人行必有我师焉”,既要学习基本功,也要考虑身边人的长处和优点;第三,作品必须要有属于自己的个性。紫砂是兼书法、绘画、诗文、篆刻、陶艺于一体的真功夫,要时时学习,处处学习,形成自己的风格,才能崭露头脚。

独树一帜, 存古纳新转自然

烟雨世间路,沧桑岁月不饶人。史无前例的文化大革命的到来让全国的文化事业都暂时搁浅,因写有一手好字的鲍志强被安排去做抄大字报、刷大标语的工作,在那段特殊的岁月中,鲍志强的思想更加成熟坚定,不管外界如何纷扰,私下总是没有放下对自己手艺的钻研和练习,他的书法也增添了大开大阖的气韵和磨砺了铁划银勾的笔锋。

文革后期,江苏省轻工业厅决定委托中央工艺美院办一期江苏省陶瓷工艺美术进修班,这是“文革”后期大专学校第一次直接举办的首个地方进修班,也是大学教授、讲师们首度重返讲台。鲍志强在众多报名者中被选中进修,且在陈若菊、杨永善、梅健鹰、白雪石、侯德昌、周作民等老师的栽培下,用了不足一年的时间就学完了原本需要学习四年的课程,之后便回到厂里,成了业务骨干。

到了上世纪七十年代,随着老匠人们的老去,传承发扬的担子便落在了鲍志强这一代人的身上。原本只想安心创作的鲍志强走向了管理岗位,在抓好生产的同时,不忘培养大量的优秀骨干,为了方便大家学习,鲍志强在创作时常常不关门,任由大家汇聚在他的身旁学习咨询,他的徒弟中就有十多人获得了高级工艺师以上的职称,其中还有人获得了工艺美术大师的称号。“桃李满天下,春晖遍四方”是对鲍志强教学成果最好的评价。

在半个多世纪的紫砂陶艺创作生涯中,从紫砂艺人到陶艺大师,鲍志强完成了化茧成蝶的美丽蜕变,自上世纪80年代开始,鲍志强的作品曾连续四届蝉联素有“陶艺奥运会”之称的全国陶艺创新设计评比大赛一等奖,连续三届荣获中国工艺美术大师精品展评金奖,两次入选世界著名的“日本美浓国际陶艺展”。在创作思路上,鲍志强以壶言志抒怀,以壶博古开新,无论是在题材选择上还是在笔墨色彩运用上,亦或在刀法雕刻工艺上,都显示了经年累积下来的深厚文化修养和艺术造诣;在陶刻刀法上,鲍志强除了能熟练运用双、正、冲、切等传统刀法外,他还自创了“乱刀”这一新技法,并且擅于通过使用运刀的轻重缓急来表现不同的艺术效果;在行绘书法上,鲍志强不仅草、隶、篆、行各体皆精,尤其擅长草书,线条流畅,笔法遒劲,饰于紫砂之上,仿佛空谷之声悠然而来;鲍志强的作品,富有浓烈的传神色彩,山水花鸟笔墨淋漓尽致,特别是在梅兰竹菊文人画的表达上极具功力,从中不难寻到很多前辈国画大师的艺术踪影。著名作家、文化部原部长王蒙用“神工天趣”来形容鲍志强先生的作品,著名画家、艺术家韩美林先生则称之为“千般风流”。

在鲍志强的作品中,有一件《五代诗文留香》的八方型茶壶,作品巧妙地将中国古典文化中的诗词、书法、篆刻融为一体,壶体上分别镌刻了唐、宋、元、明、清5个朝代诗人赞茶的诗文,用其饮茶,满满都是书卷气和茶香气;还有其在第七届全国陶艺评比中获一等奖的作品《紫玉飘香茶文具》,共有40件组成,作品多而不繁,风格鲜明,主次清晰,造型装饰完整,堪称是一套极具传承价值的惊世之作;《乐人石瓢壶》则运用原矿底槽清作胎,调以细砂,透气性佳,整壶呈金字塔形,丰润饱满,造型简练,古朴大方……若被问及自己最满意的作品,鲍志强总会认真地表示,每个作品都像自己的孩子一般,都是自己的心头宝。

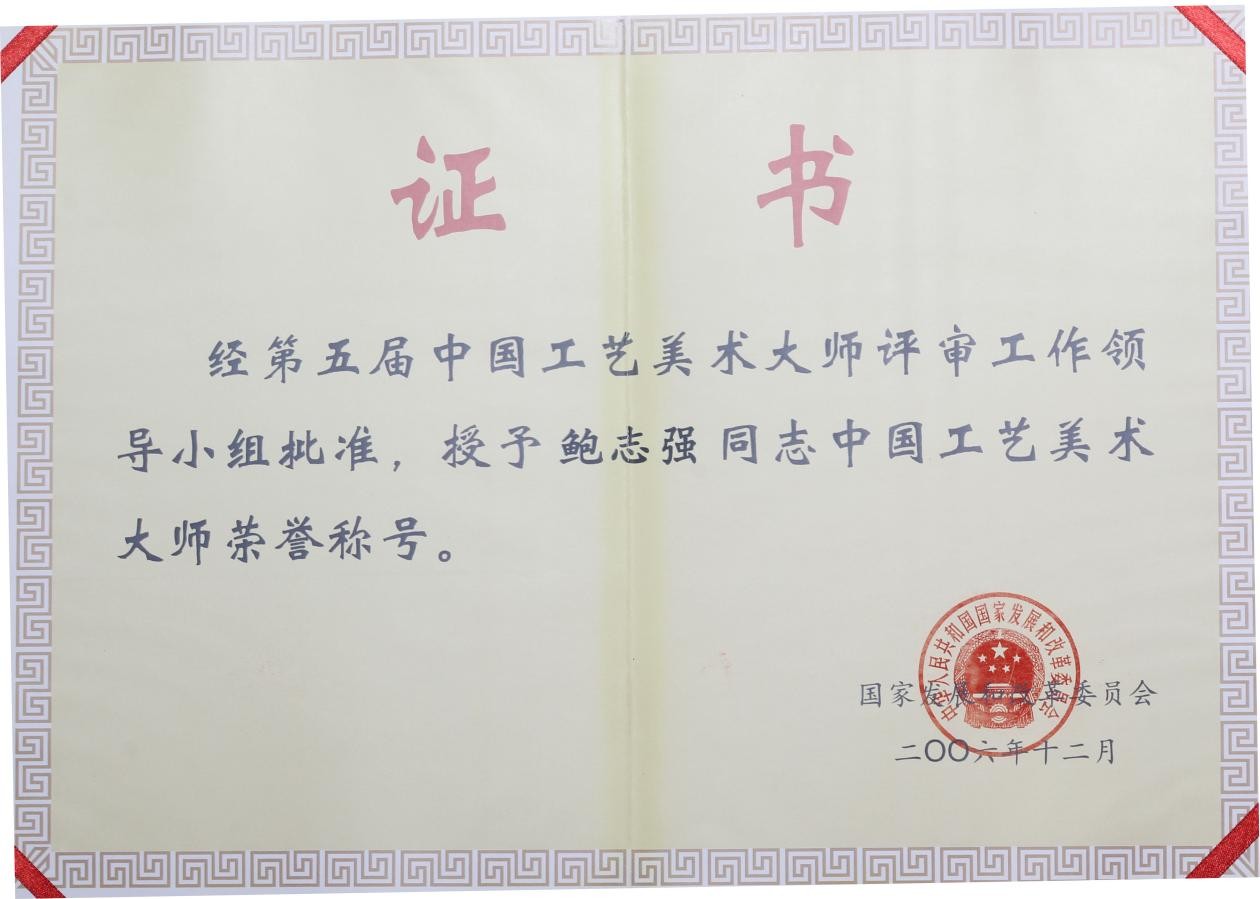

就像著名科学家牛顿所说的那样:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”曾经跟随数个国家级名师学习的鲍志强也在艺术创作的过程中越走越远,获得了中国陶瓷艺术大师、中国工艺美术学会会员、中国美术家协会会员、中国民间艺术家协会会员、中国工业设计协会会员、宜兴市紫砂文化艺术研究专委会副会长、宜兴市美协副主席、江苏省陶瓷艺术学会理事、中国紫砂博物馆总工艺师,宜兴方圓紫砂工艺有限公司和宜兴紫砂工艺厂总工艺师等职务和荣誉。成为了中国陶瓷艺术评审第五届、第六届评委、中国工艺美术(国家级)大师作品展评评审委员,其作品曾数十次获国内、国际金奖,并被收藏于中南海紫光阁、故宫博物院、南京博物院等,且多次出版专著和举办个人展览。如鲍志强于1978年被政府授命直接参与绘制、主编出版了一本《白描花卉画册》,为国内比较早的一本画册,对提高学画基础水平很有借鉴意义,受到了同辈和后辈同行的赞誉。另有一本《黑白图案基础实用教材》也是由鲍志强参与绘制主编,一些国内的名家如北京的徐悲鸿先生爱徒吴作人的夫人萧淑芳、中央工艺美术学院教授俞致贞等对该画册给予高度评誉,在编写过程中,较为系统、全面、深入地研究了古今装饰图案资料,给后来的美术生学绘画有很重要的启发作用。此外,鲍志强还多次代表祖国赴国外访问交流,人们都亲切地称呼他是中国紫砂的“形象大使”。

雕琢刻研, 无边思绪总关情

孟子曾言:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。”这里强调的“知人论世”道理,正如有像一部富有传奇色彩的壮丽史诗般经历的鲍志强,他的人生境界内容丰富,即使撰写一部多卷本的专著,也未必能纤悉无遗的阐述这一主题。

“创作不能闭门造车,也不能太曲高和寡”。这是鲍志强对自己的学生常说的话。他认为,非遗文化出自民间,理应回归民间,文化的传承一方面要传承技艺,另一方面则要传承精神。随着鲍志强在业内的名气越来越大,一些假冒鲍老之名的仿品也开始出现在市场之上,甚至卖出的价格远远高于鲍老作品本身的售价,却不知真正的鲍志强紫砂壶是由紫砂泥炼成,炼制的过程和掺杂的原料都非常讲究,烧成的砂壶不仅可塑性强、透气性好,能经受冷热剧变,不会轻易爆裂损坏,甚至作为烧茶器皿在火上高温加热也不会炸裂,且壶里外均不上釉,用作茶具不会对身体产生不良影响,久用鲍老亲自制作的紫砂壶,壶体本身会变得颜色温润,甚至会挥发出茶茗的自然香气,绝非一般人可以轻易仿制。

值得一提的是,在紫砂市场上,有些不良商家会以次充好,高价卖出成本极低的机械作品,如市场上常见的低价紫砂壶的化工壶就是不以紫砂为原料,而用一般的陶土加入化工原料调色,在通过模具“流水线”生产而成;景区卖的紫砂壶多是灌浆壶,是将矿料加工成糊状泥浆,利用石膏模型的吸水性,将泥浆倒入模具中,待冷却后脱开石膏模具成型;手胚壶的成型工艺区别于紫砂壶拍打成型,没有透气性,不属于紫砂成型工艺,为机械操作而成;半手工紫砂壶中有些含有紫砂成分,但因制作时借助了模具,所以制作周期短,相应的售价自然会比全手工紫砂壶低,当成茶具也可以,但是不具备升值的价值。唯有全手工紫砂壶才具有泥性活、气孔率高、适茶性优越的优点,并具有真正的收藏和升值空间。

鲍志强是一位真正善于跨越和汇融的大师,在他看来,学有所成必须能在坚实的基本功基础上,锐意创新,广泛涉猎、兼收并蓄、和而不同,才能让作品富有灵魂。守正不能守旧,笔墨当随时代,艺术自应与时俱进。观看鲍志强的作品,总会给人美的享受,如《鹤颈瓶》一面刻苍劲的梅花,一面梅花诗:“屈曲虬枝淡淡妆,崇岭深处是故乡。常比山茶知春早,先笛幽谷几多香”;《八面来风茶具》则刻八只绶带鸟,喻“百寿迎春”;其他作品有陶刻扇面《清趣》和《群仙祝寿》、陶刻屏条《古梅》和《虬松》、陶刻笔筒《松竹梅》、《三羊开泰壶》、《五代诗韵流香壶》……这些作品学古而不泥于古,创新而不逾矩,或简笔写意,或工笔细刻,既了无痕迹地化用传统陶刻于手法,强调气势和力度,体现了清晰自然、生动有趣的“唯美”的个性特色和个人风格,在鲍志强“与时俱进”的创作历程中留下的足迹让他的作品受众广泛。为了更好地传播这门非遗文化,鲍志强长期为紫砂技校教授陶艺课,鼎力支持和参加一些非商业性的纯艺术大展,为的是让紫砂艺术有更高水平的交流和发展……从他的身上,人们看到了一代艺术大家的豁达胸怀和艺品高洁。

恍惚人间一甲子,岁月荏苒流芳华。鲍志强是一个“多情”的人,在他的历任师长中,诸葛勋于1957年逝世,任淦庭、吴云根在文革时期郁郁而终,梅健鹰、谈尧坤逝世于九十年代初,“第四套人民币设计者”陈若菊于2013年11月因病离世,一生专注于慈善事业的白雪石享年96岁,和自己感情最深的师兄谭泉海也于2017年因病去世……剩下的老师和同仁中有很多人或归隐、或身体抱恙,这让鲍志强很多次想让时间过的更慢一些。前几年,爱妻胡红芳在家中突发中风,这让鲍志强将更多的精力放在了家庭中,有时路过街边的馄饨摊,想起两人恋爱时经常吃馄饨,妻子怕他吃不饱,有时会偷着多拨给他的温馨细节都会暗自垂泪。所幸在儿女的孝心照料和老朋友们的关心下,爱妻的病情也逐渐稳定了一段时间,鲍志强非常珍惜这段陪伴她的时间,虽然后面爱妻还是不幸离世,但这也让鲍志强更加珍惜家庭以及师生情和友情等。他常常告诉身边的人,一定要热爱祖国,如果走上文化艺术的道路,千万要担负起弘扬中华文化的神圣使命,做到以技生存,以德服人。

“火中生莲华,是可谓稀有,在欲而行禅,稀有亦如是”。火中生莲是难得的,在浮躁的红尘中不乱于情,不困于心,始终专注于自己的事业和心灵的修行更是难得。新时代需要鲍志强这样以仁者之心关注家国命运、关注民族传统文化的杰出艺术家,他对艺术的见解和奉献在现代紫砂陶艺的发展史和教育史上具有承前启后的里程碑式意义,他那“仁者爱人,人恒爱之”的崇高人生境界更是彰显了其作为一代大师的理念和风采!