歙砚润无声 ,巧琢鬼神惊

——访安徽省高级工艺美术师、歙砚雕刻家叶宗意

叶宗意,字凡石,安徽歙县人,安徽省高级工艺美术师、中华传统工艺美术大师、黄山市非物质文化遗产代表性传承人、安徽省工艺美术行业协会会员、黄山市工艺美术学会常务理事、歙砚协会常务理事、新安歙砚博物馆研究员。埋头钻研歙砚雕刻艺术二十余载,叶宗意融唐诗宋词之意境,宋元古画之神韵,开创了现代砚雕艺术风格之流派。他的作品内容丰富、包罗万象、刻画细腻传神,真正体现了歙砚“文人气”和“精工作”的精髓,被国内外众多收藏家广泛认可与收藏。

境由心造 ,贤者天怀

汤显祖的“一生痴绝处,无梦到徽州”道尽了徽州的魅力,而人杰地灵的徽州也是文房四宝的出处。提到徽州府歙县,就必然会提到歙砚。歙砚,因产于歙州而得名,它细润如玉,历寒不冰,发墨如油,润笔无声,是中国四大名砚之一,源于自然,用于雅阁,方寸之间展乾坤,历来为文人墨客所珍视。南唐时期,歙砚风靡一时,南唐后主李煜曾说:“歙砚天下冠。”宋朝时期,歙砚高度发展,其精品不断涌现。自此,歙砚为文人热衷,其中柳公权、欧阳修、苏东坡、米芾、黄庭坚、唐伯虎等,无一不对歙砚推崇备至。2006年5月20日,经国务院批准歙砚制作技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。值得欣慰的是,在传统文化日益流失的当下,传承人的坚守,让歙砚依然光芒四射。歙砚雕刻名家、艺美术大师,歙砚雕刻大师——叶宗意,保持鲜有的独立思考,浑身散发着浓浓墨韵,古拙温厚。

叶宗意的家乡就在氤氲笔墨氛围的徽州。呼吸着家乡浓郁的人文气息,聆听着父辈凿石的清脆声响,在世代制歙砚传统的潜移默化中,叶宗意散发出特有的艺术气息与雕刻天赋。1992年,政府为了复兴砚文化,在叶宗意的家乡开发一个名为“龙潭石”的砚石坑口,并建立雕刻工厂,其亲戚便是厂内雕刻师傅之一。每逢暑假去亲戚家游玩时,叶宗意总能对砚雕深深吸引,感受刻刀在奇石雕画出传神意象的魅力。“我对砚雕可以说是一见钟情,我太喜欢了!”回首往事,叶宗意仍觉欣喜,眼神里始终充满年少的光亮。

少年时期的游玩参观改写了叶宗意的人生轨迹。1996年初中毕业后,叶宗意拜入名师门下,潜心学习砚雕技艺。从采石到选石,从制砚到雕刻,叶宗意在名师的悉心指导点拨下深谛“循序渐进,熟读精思,勤耕不辍,舍此别无他途”的真知灼见。自此,方方歙砚在叶宗意手中浑然天成,这无一不饱含着他对歙砚的奇思苦想,无一不蕴含他一刀一凿的耕耘印痕。日复一日,他终悟得“歙砚是一门艺术,一种文化”。而还有兼收并蓄,细心留意制砚诀窍,认真审视每一块雕刻的砚石。

“其实歙砚雕刻是非常枯燥的。最开始,它只是一种谋生的手段,但在不断学习、不断深入的过程中,内心的热爱会促使你在雕刻时加入自己的想法,让它产生价值,让它与心灵共振。”叶宗意说。方寸之间,自有乾坤。一方砚台,揽尽鹤风竹魄,山骨梅魂,更令叶宗意觅得曲高和寡之音。

一时间,制砚、销砚、介绍歙砚文化,主宰了叶宗意的全部生活空间。

刀润锋芒 ,砚刻匠心

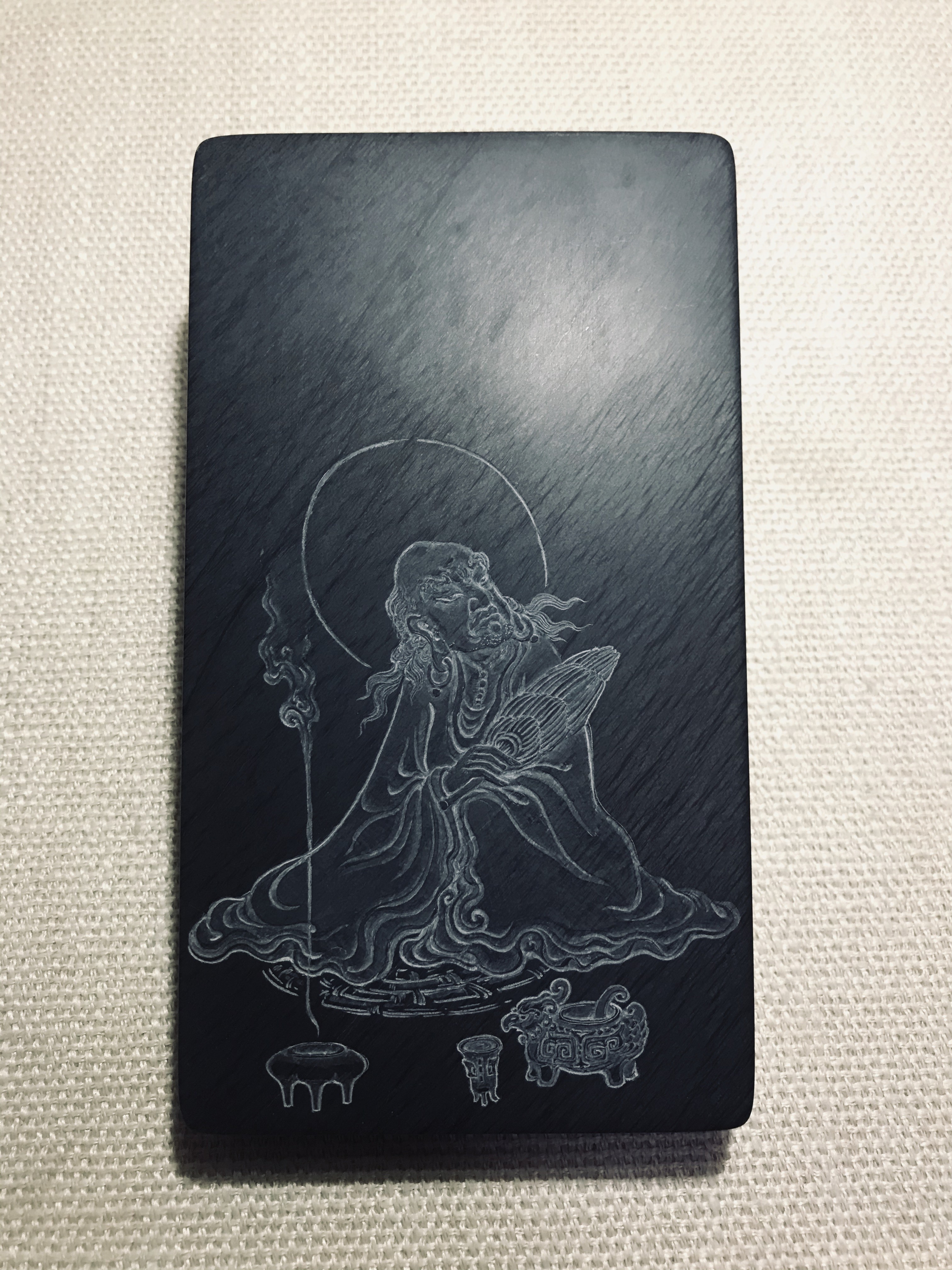

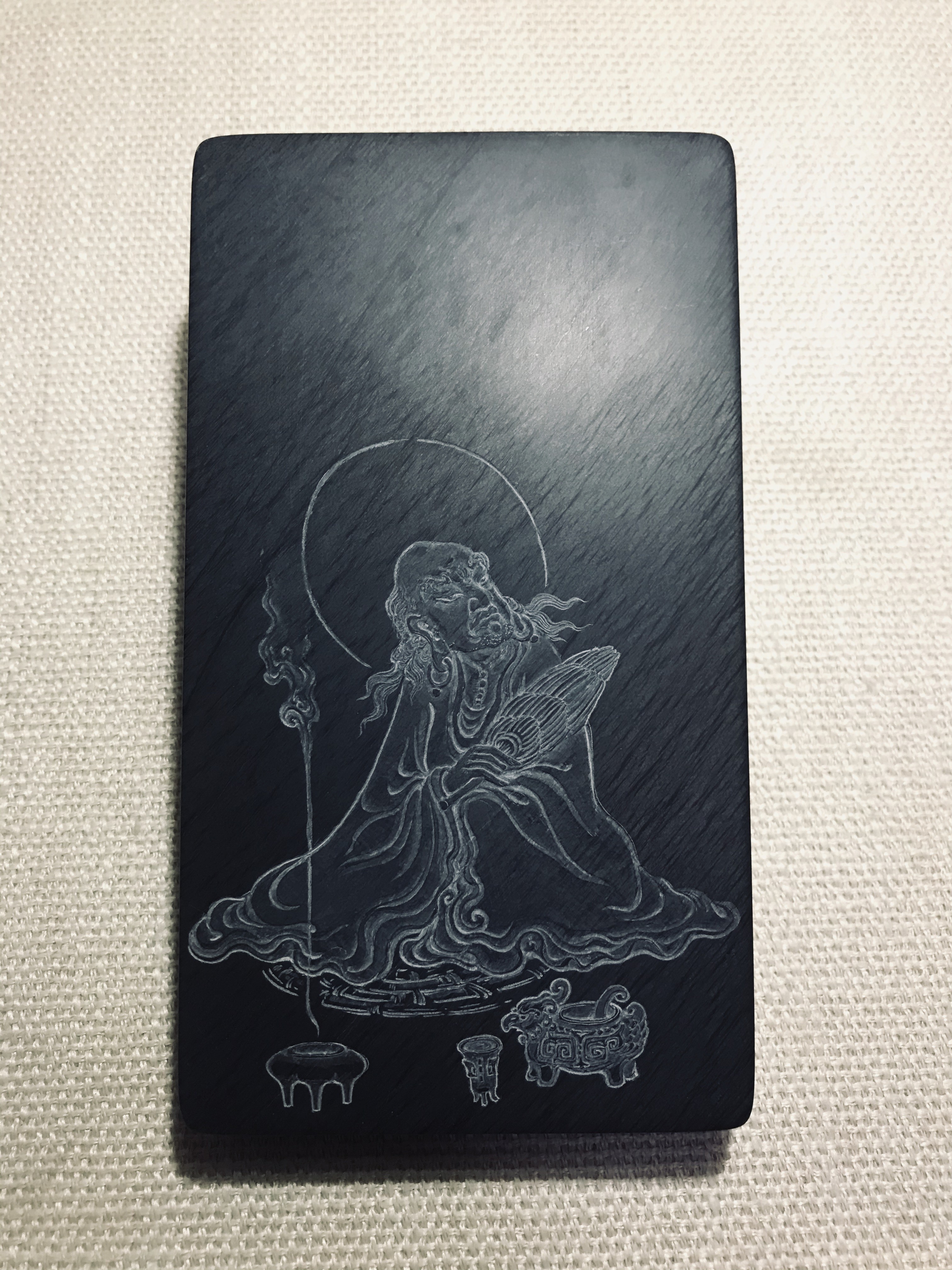

叶宗意生于徽州,长于徽州,丽山秀水,赋予了他对万物的独特感知。他用刀笔直抒胸臆,把自然之美真实还原;他善于选材取真,艺术性升华提炼,用歙砚的独特艺术语言书写山河的博大雄浑。他的作品蕴含深厚的历史和现实的人文情怀,擅长以脍炙人口的古典名著和历史典故入砚,以大布局、大画面、大气势渲染气氛,经强烈直观的视觉效果烘托,呈现妙手天成的果。

无论是大气磅礴的山水,还是惟妙惟肖的人物,一件完美的雕刻品,必定饱含着叶宗意那一股铁杵磨成针的毅力、那一种集百家与一艺的努力、那一份凝聚万千意志于十指的匠心。从雕刻下第一刀时青丝满头、意气风发的少年,到如今落刀传神、成竹在胸的大师,叶宗意衣带渐宽终不悔,他雕刻的,既是中华民族流传千年的古老文明,更是蕴藏在华夏血脉中落子无悔的匠心。

歙砚砚石看似平滑而暗藏锋芒,歙石天然纹饰。主要有金晕、金花、金星、银行、银晕及眉纹、角浪、水波等,而纹饰多为远古的沉淀物。因此,从选石开始,叶宗意就以一颗非凡的匠心揣摩藏于方寸之间的乾坤气度,按照一定规格、形状、工艺要求进行选取,然后剥板,将石料凿平,锯成一定形状,用水砂细磨成砚坯。“每块石头的造型和纹理都有差异,在着手对砚石进行设计和雕刻之前,要先在心里有一个总体印象和感觉。”叶宗意表示。

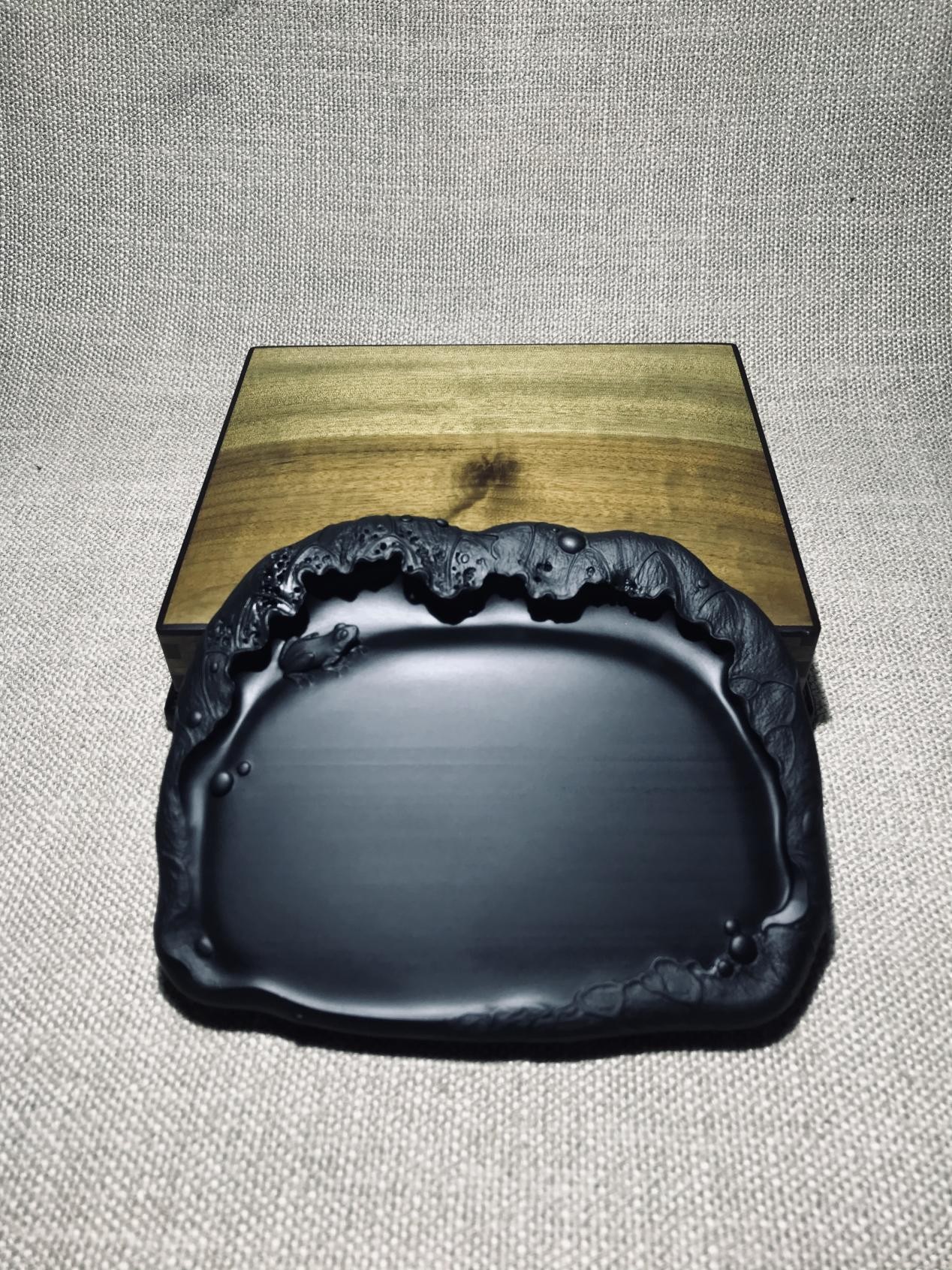

如果说选材与制坯是歙砚雕刻的基础,那么设计便是极其重要的关键性工序。叶宗意会根据砚石的石质形态考虑题材、立意、构图、造型以及雕刻的刀法刀路,并进行积极探索与创新,达到意象、意境和意趣的有机结合。叶宗意还坚持古为今用、推陈出新的创作原则,巧用天然砚石和石品中的鱼子纹、罗纹、金晕纹、眉纹、刷丝纹等花纹,将“不雕”和“巧取”完美结合。同时,他还拓展歙砚设计构思的创作空间,向多样化、立体化发展,既要有传统工艺的民族、地方特色,同时更要在造型、构图、题材、立意上有新的突破,在实用价值之外创造新的艺术意境,创作出顺应时代潮流、具有鲜明民族特色和时代风采的艺术品。

“严格来说,歙砚雕刻运用的刻刀有上百把。”叶宗意说,“歙砚雕刻以浅浮雕为主,要在细节上做文章,注重疏密结合、深浅结合、刚柔结合、粗细结合。”雕刻完成后,叶宗意还会对雏形进行精细化加工,使得雕琢雍容大方,图饰匀称饱满,后续再完成磨光抛光、上油打蜡、包装,这样,一件完美的歙砚雕刻艺术品便应运而生。

2021年初,叶宗意雕刻的《薪火传承》砚台被选中参与上海艺术展。他利用砚石石料似烟笼淡眉、若隐若现的天然纹理,以微豪诠释祖国河山的盛大,勾勒出奔腾起伏的层峦叠嶂、平远无尽的烟波浩渺、细致入微的亭台水榭,并赋予作品四方回归的时代内涵,堪称传世佳作。

精于研究 ,致于传承

“书痴者文必工,艺痴者技必良。”叶宗意迷恋砚石雕刻20年,成就骄人,依然朴实坚守,无疑是一个“砚痴”,他的一生,已深深融入一方歙砚之中。然而,令叶宗意感到担忧的是,歙砚雕刻正如其他非物质文化遗产一般,逐渐走向衰落。“虽然现在市场上出现了机器雕刻的砚台,但是它的线条缺少张力,更缺乏艺术者赋予其的内涵。雕刻是一门‘慢工出细活’的手艺,既需要沉稳的性子,还需要灵活的头脑,现在已经很少有人愿意静下心来学习雕刻了。若非发自内心地热爱,很难坚守数十年如一日的沉寂。”叶宗意说。

为此,专心于歙砚设计、雕刻和研究工作的同时,叶宗意还采用多种方式推进歙砚雕刻技艺的传承。2000年,叶宗意开设凌云阁宗意砚雕艺术工作室,通过言传身教的方式,传承古老的雕刻技艺与手法。另外,他还撰写了多篇歙砚雕刻技艺相关的研究论文,推动业界对于歙砚雕刻技艺的研究。此外,他还广泛参与各种博览会,宣传和推广歙砚雕刻技艺以及歙砚文化,将这一古老传统技艺代代相传。

夜长挥笔忘迟睡,晨起临池当早朝。作为从事歙砚制作二十余年的匠人,叶宗意有过名坑石料报废的遗憾,也有过佳作出炉的逛癫,而他的创作实践,不仅丰满了歙砚文化的内容,更为中华民族文明的薪火相传增添助力。虽已身居歙砚艺术高端,叶宗意仍厚积薄发,熟读精思,以“欲到巅峰无别径,再磨铁笔写兰亭”的矢志豪情勉励自己勤求古训,勤耕不辍,励志将歙砚雕刻这一灿烂又古老的文明挥洒向世界的每一个角落。