赤子之心制窑瓷 ,匠心独运传千载

——访德化县洞上窑瓷研究所创始人李福安

德化位于福建省中部,是中国陶瓷文化的发源地,它和江西景德镇和湖南醴陵并 列为中国近现代三大瓷都。德化瓷器起源新石器时代,后在唐宋时期兴起,明清时期 繁荣昌盛,以其独特的工艺流传至今。李福安是德化县洞上窑瓷研究所的奠基人,他 凭着对陶瓷的深厚感情,在这个行业里成为了中流砥柱,默默地将古朴、厚重、古朴 的柴烧工艺传承下去。

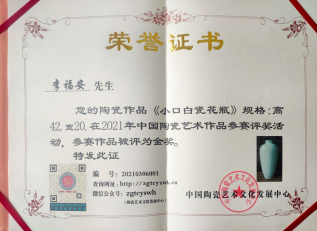

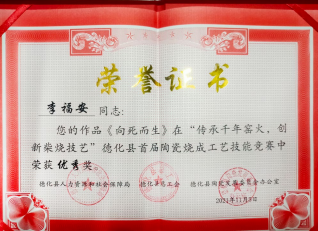

李福安知道自己身上有责任把柴烧文化传承下去,常常以瓷会友,汇聚八方名家,共同探讨 德化瓷器文化的未来发展, 真正将德化陶瓷发展视为己任。李福安, 号“瓷痴”,通过多年的努力,他不仅是国家级高级工艺美术师、国家一级 / 高级技师,中国传统手工艺大师,还荣获了中国陶瓷艺术名家、中国中青年实力派艺术家、中国工艺美术学会会员、中国陶瓷工业协会会员、中国收藏家协会会员、福建省手工艺协会会员、福建省柴烧十佳窑口等等荣誉称号,其陶瓷作品《富贵腾空》在 2014 年中国工艺美术“百花奖”(莆田)优秀作品评选中获银奖;陶瓷作品《九洲同庆》荣获 2015 年中国工艺美术“百花奖”(莆田) 评比获金奖;陶瓷作品《坐岩观音》荣获第八届中国(莆田)海峡工艺品博览会优秀作品评比获银奖;陶瓷作品《九州同庆》荣获 2016 年中国工艺美术“百花奖”(莆田)评比获银奖;陶瓷作品《霞韵》荣获“2016 中国(合肥)工艺美术精品展览会”优秀作品评比获银奖;陶瓷作品《高温大红结晶釉》荣获第六届中国(莆田)海峡工艺品博览会优秀作品评比获金奖;脂玉白陶瓷荣获第四届亚洲艺术博览会 AATS2015 年度“亚洲文化遗产金奖”。 今日踽踽独行,他日化茧成蝶,每一件鬼斧神工的陶瓷作品背后都是李福安十几年如一日持之以恒的坚守与精益求精的追求。

虔诚好古 ,躬身前行

李福安, 1984 年出生于福建泉州晋江,他自幼喜爱收藏各类陶瓷器皿,并对其情有独钟。 大学毕业后,一次偶然的机会,认识了德化陶艺界的一位大师,两人聊得很投机,还送给李福安 不少瓷器,渐渐地,李福安对陶艺的喜爱与日俱增,后来他拜李建水大师为师,学习陶艺的制作 技术,得到中国高级工艺美术大师李建水的指导后,使李福安对陶瓷文化有了更深的了解,这也 为后来创立德化县洞上窑业奠定了坚实的基础。

尘埃岂能掩芳华,炎黄浩瀚沐苍霞。五千年过去了,华夏的历史源远流长, 一只小小的陶罐,凝聚了李福安的灵魂和艺术,他是一颗璀璨的太阳,是一颗璀璨的星辰,是一块经过火焰淬炼的

坚固金属。在李福安的陶瓷生涯里,他最早不是专做柴烧,刚开始做过白釉瓷器等等烧制,后来 喜欢上了柴烧的古朴和多变,于是开始专做柴烧。所谓柴烧就是利用柴木作为燃料烧制成的陶瓷, 主要分为上釉和不上釉两大类,这种古老的技艺,烧窑的难度很高,每次烧制都需要五天四夜持 续不断地烧制才能完成。因为其独特的烧制工艺,其作品自然流露出一种质朴、浑厚、古朴的美, 这也是木烧陶瓷艺术家们孜孜不倦的追求的主要原因。

这么多年过去了,从一开始的无人问津,烧制一炉送出去半炉的状态,现在已经得到了大多 数人的认可,很多人开始主动找上李福安要求定制产品,并协助其完成销售。这些都得益于他不 间断地宣传和推广,让大家明白柴烧陶瓷的优点和长处,从而俘获了各位陶瓷爱好者的芳心,成 功打开了市场。为了将古朴、大气的柴烧陶瓷送到热爱的人手里,李福安不仅在线下一些高档的 会所里展示销售,更是借助了现在迅猛发展的互联网,通过抖音等短视频平台直播销售,也收获 了不少的粉丝。柴烧作品现如今受人追捧的火爆场面,生机勃勃,势如破竹,这里面有着鲜为人 知的艰辛与苦涩,恰恰是李福安这样的从业者坚持积累,不断发扬的结果。

匠心匠艺 ,精益求精

工匠精神,是一个手艺人的安身之本,也是一个民族的生命之魂。方寸宜兴土, 咫尺匠人心, 李福安手指间, 一把魔力的泥土, 在他的手指间,散发着璀璨的光芒。打泥片、划泥片、围身筒、 打身筒、调制泥……从泥料的选择、制泥、制作壶体、成型、刻字、绘画、煅烧, 李福安的心境、 修养、情感、艺术,无不体现了他的心境和修养。

李福安很清楚,中国的瓷器历史已经有几千年了,每一代都在传承和发展,对瓷器的质量也 有很高的要求,为了获得更多的认可,他们必须在自己的烧制技术上更进一步,在技术上进行大 胆的创新,这样才能有一线生机。在学习了几年之后,他更加深刻地理解了柴烧的魅力。柴烧的 陶瓷作品与一般窑的区别在于灰烬和火焰直接窜入窑内,产生落灰经高温融熔成自然的灰釉,其 色泽温暖,层次丰富,质地粗犷有力,与一般华丽光亮的釉药不同,柴烧作品每一个都不重复且 难以预期烧窑的效果。如果采用是横焰式窑,烧成的作品还有受火面与背火面的阴阳变化与火焰 痕迹,会使其更加靓丽好看。

李福安曾经说过:“一件好的瓷器作品,是由土、柴、窑、灰的关系决定的。”首先是泥土,柴窑的陶土一般都是自己配制的, 陶土的调配主要以耐高温度、柴窑属性、薪柴种类等息息相关, 只要搭配得当,就能给陶土带来温润、沉稳的感觉;其次,柴火的种类也有限制,比如可以选用 松木、竹子、樟树、龙眼、荔枝、莲雾等柴火, 但又不能马上使用, 必须要存放三到六个月的时间, 自然晾晒,这样才能成为上好的烧制陶器;第二是窑的建设,这是以烧木头的热量为核心,在窑 里烘烤三到五天,温度高达 1350℃,通过调整加柴的速度和方式、柴的种类、天气状况、空气 量等因素,都会决定最终出窑的作品色泽变化;最后是灰的应用,在柴窑烧陶时,完全燃烧的灰 烬极轻, 随著热气流飘散。当温度高达 1200℃时开始溶融, 木灰中的铁则使陶坯中的铁形成釉, 呈现不同的色彩变化。这种方法所产生的釉色叫做“天然落灰釉”,它初看上去并不显眼,但越 是细细观察,越是能让人欣赏,这就是柴烧的魅力所在。

柴烧是一种古老的烧制方法,木材是烧窑最主要的燃料,在烧制陶器时罩住瓷胎,将木灰与 火隔离开,避免与之直接接触,使产品的釉色面貌保持一致,在釉面上落了灰或在胎体上走了火 的痕迹, 这在中国古代社会正统的制瓷标准中在技术允许的情况下都是不被欣赏的, 认之为“瑕”。 然而在现代制瓷、烧制技术极为成功的条件下,一种与传统柴烧审美截然不同的现代陶艺创作“烧 制观”在盛行,现代柴烧技法所追求的是木灰烬与土的自然结合。当代柴烧很大程度上即体现为: 柴烧烧制作品时不再使用罩住,意味着对烧成过程中所产生的“弊病”的认可。它的特点是使得 木材燃烧所产生的灰烬和火焰直接窜入窑内,与一般的漂亮釉水不同,窑内的落灰自然依附在坯 体之上,在高温烤制下形成温泽光润、层次丰富的自然灰釉;熔化或未熔化的木灰,在其表面形 成平滑或粗糙的质感,及各种颜色的变化,留下了火曾驻足过的痕迹,自然而无粉饰之气,不会 重复且很难预期它烧窑的成果,所以每一件出窑的柴烧作品都是独一无二的。

不忘初心, 继往开来

李福安自幼对陶艺有浓厚的兴趣,少年时的陶艺基础李建水、刘建强两位老师的悉心教导,都让李福安在陶艺之路上,走得更加坚定。李福安认为烧窑是一件令人兴奋的事,就像是一个古老的部落,在篝火旁载歌载舞,那是一种神秘而神圣的仪式,让人热血沸腾,也正因为如此,烧窑的人才会如此的激动,因为他们对窑炉里的东西充满了期待,所以,在连续数天乃至十多天的时间里,烧制的过程,就像是一种神圣的行为和生命。

惜名于江湖之远;不鼓噪于攘攘闹市,但独守于孜孜不倦;不计较于千古荣华,但惶恐于一世英名。十年的制壶经验,让李福安对这把壶的制作达到了登峰造极的地步。他把自己深厚的传 统文化传承融入到了柴烧陶瓷的神韵中,期望把它精湛的制作技艺和悠久的制作历史文化传承下 来。在平时的交往中,他碰到了不少想要涉足这一行的年轻人,他感到十分欣慰,觉得前辈们的 非物质文化遗产不会随着时间的推移而消逝,反而越来越繁荣。李福安也会给他们一些告诫:想 要进入这个行业,最初的发心一定是因为热爱,而不是谋利,因为这个行业,是充满情怀的,在 这里赚不到大钱;其次就是一定要能吃得了苦,耐得住寂寞,因为每次烧制都是三五天连轴转, 不眠不休,非常人可以忍受,所以,没有毅力不要进来,进来的人只要坚持下去,最终一定会有 丰厚的回报。

李福安是一位陶艺大师,也是一位非物质文化遗产的传承者,他常常带着队伍深入校园,向 学生们宣讲、传播中国古代陶艺的历史,业余时间,他也会跟着慈善团体,为那些有困难的人提 供自己的力量,让他们感受到温暖,在传播正能量的过程中寻找生命的意义。李福安固执地守着 心中的那点光明,指引着前行的路。他的创业生涯中,困难与挫折是必经之路,就如金蝉要在地 下蛰伏三四年,才换得破土而出那一瞬的光明。现阶段要做的、能做的便是坚守初心, 再接再厉。 谈起未来三到五年的规划,他期望自己多做一些工艺,多参加一些活动,认真地做好传统文化的 传承,也希望多结识一些志同道合之人,共同创造一些新的东西出来,让德化的陶瓷行业越做越 辉煌,柴烧技艺越来越精进,中华千年陶瓷文化得到了更加长足的发展。我们也坚信,在李福安 的努力下,柴烧陶瓷一定可以经烈火灼烧而绽放光华!