枯木逢春镌刻根雕情深,隽永遒劲挥洒写意人生

——访中国木雕艺术家、浙江非物质文化遗产项目(嵊州根雕)代表性传承人郑兴国

在嵊州市文创园的一间根雕工作室里,一位男子正手持一块木头,聚精会神地拿着刻刀精雕细琢。寒光凛冽,木屑萧萧而下,男子却恍若置身世外,在“物我两忘”之境中逡巡徘徊。

他的作品源于生活、取材广泛;又高于生活、意韵深远。其或如怒江浪奔,又或如细流潺潺; 或粗犷遒劲,又或细腻柔婉; 或隐喻哲思予人启迪,又或掀起潮流引航指向。他,就是中国木雕艺术家、中国工艺美术协会“金雕手”、浙江非物质文化遗产项目(嵊州根雕)代表性传承人——郑兴国先生。

一朝入行当,风雨兼程路

郑兴国先生于1964年生于浙江嵊州,自幼便对绘画有着浓郁的兴趣。高中毕业后,凭借着对工艺美术的一腔热忱,郑兴国先生开始跟随表哥学习雕花手艺。起初,郑兴国先生主要雕刻橱柜、床架等以花鸟状物为主要意象的日用家具,而他却渐趋萌生了对人物雕塑的浓烈好奇心和学习兴趣。围观村里的泥塑匠雕立体雕时,郑兴国先生经常废寝忘食,一站就是大半日。为了提高自己的线描水平,他还借阅了大量有关人物绘描的画册,全神贯注的临摹学习。郑兴国先生关于根雕的命运齿轮,也就此开始转动。

一晃四年,21岁的郑兴国先生与好友一同前赴淳安县工艺美术厂打工。在那里,他终于有了更多接触四大美女、弥勒及观音等人物雕刻的机会。面对这来之不易的机会,他早已蠢蠢欲动、急不可待地大显身手。对于一些雕刻难度颇高的诸如赵子龙大战长坂坡等题材的任务,他经常主动请缨,并凭借着此前积攒的精湛工艺水准出色的完成了作品。之后,郑兴国先生及其友人便不囿于现有的手艺,打包行囊赶赴义乌,向东阳木雕师傅求取技艺。十年技艺,不如名师一点。在师傅传授了“三刀法”的绝学后,郑兴国先生恍若醍醐灌顶,打通任督二脉,刀工技法日益炉火纯青,很快便在当地的厂子里小有名气。

两年后,郑兴国及其好友转战商海,合伙创办了梳妆台厂和木材厂,却赔得血本无归,无奈之下,他只得重拾雕刀,做回木雕师傅。无论是简约的花鸟虫鱼,还是复杂的一百单八将,郑兴国先生都一视同仁、精雕细琢;面对黄花梨、小叶紫檀等不同质地的名贵木材,他还运用不同刀法因材择技而雕,循心随念,创造了许多令人啧啧称奇的艺术作品。

本世纪初,嵊州城隍庙重新修葺,其砖、石、木三雕,美轮美奂,有“江南三雕第一家”的盛誉,世称“三绝”。而其中新大殿正花板的木雕,就是由郑兴国带领一众雕花师傅完成的。城隍庙修葺完毕后,郑兴国先生创办了一家仿古木雕厂,并于一年后,成为嵊州根雕协会领头人之一。2005年,当地的艺术村终于落成,郑兴国先生又成为入驻该村的第一批民间艺术家。从此,他将仿古木雕厂交给夫人打理,自己则心无旁骛,一心一意致力于根雕艺术的发展。

匠心如磐石,致雅致远意

“朽木雕,就是艺术家在树根上刺绣,就是艺术家与树根的对话。”郑兴国先生如是说。

在郑兴国先生的陈列室里,有一些贴着“非卖品”标签的根艺,这些作品粗细结合、虚实相间,许多客商以高价求而不得之后,拂袖而去。在郑兴国先生看来,艺术高于金钱,好的艺术品无法复制,需要才情、热情和灵感的激情碰撞和水乳交融,方才成型。根雕作品有别于一般的艺术品,由于其材质的特殊性,其艺术高度甚至还要取决于根材的造型及肌理。因此打造一个臻于完美的艺术品,“缘分”的重要性自不待言。

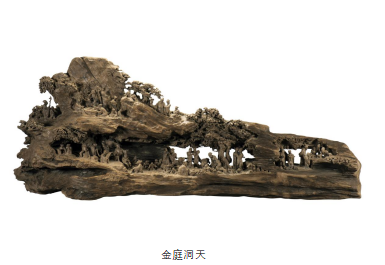

2015年,位于温州乐清的中国万青堂木雕有限公司要打造一个业界顶尖的根雕博物馆,收藏国家级和省级根雕大师的精品力作,郑兴国先生应邀前去创作。在乐清的两年间,他与业界大师们切磋技艺、交流进取;无论严寒酷暑,都手握刻刀,让花鸟虫鱼、飞禽走兽、人物场景化腐朽为神奇,一个个都活了起来。

正是凭借着对根雕艺术的这般热忱,以及孜孜以求的匠心精神,郑兴国先生先后创作的几百件优秀作品,荣获国家级、省部级艺术奖项高达五十余次。其中,作品《寒江独钓》更是被中国国家博物馆永久典藏,其他多件作品还被中国木雕艺术馆、浙江美术馆、四川省民俗文化博物馆收藏。

郑兴国先生在进行根雕实践创作的同时,还十分强调其理论内容的深入研究及根雕文化在世界范围内的传播。他曾先后参加浙江对外文化交流活动,还远赴中国台湾、澳门等地以及西班牙、印度等国,举办个人艺术作品展览及世界根雕文化艺术交流。其关于根雕创作心得的学术文章还多次付梓于《雕塑》《浙江工艺美术》《中国文化月刊》《神州》《中国文化报》等多部刊物。

琴韵