一方戏台唱尽软红十丈,半世婆娑回响黄梅千秋

——访黄梅戏演员周瑶

三百年春夏秋冬,三百年悲欢离合,沿着历史车轮轨迹,看过古树疏影,抚过旧巷斑驳。倏忽间远处有依稀唱戏声穿透时空而来,莺啭入耳,销魂夺魄。再近些,云开雾释,循声望去,只见戏幕渐起,一女子莲步云裳,轻袖曼袂,明眸流光,千回百转之间便成全了足下这红木戏台的再世芳华。

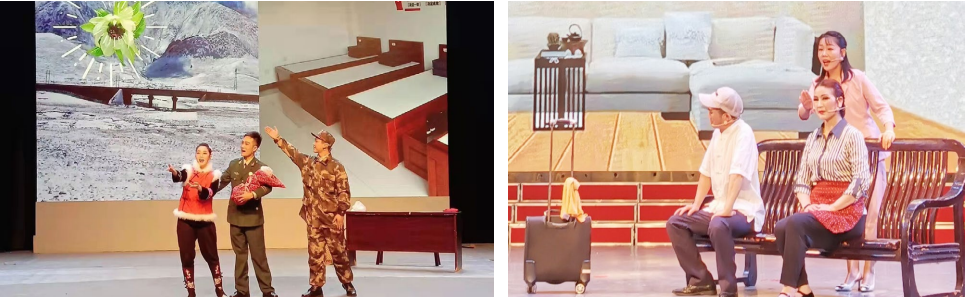

戏台上下,初心依旧。她巾帼不让须眉,毫不犹豫地接过黄梅戏传承的大旗,足迹遍布全国各地,只为寻求传统戏曲的创新生存、持久发展之路。这个将自己的一生都烙刻上黄梅戏印记的女子名为周瑶,是一名优秀的黄梅戏演员,同时也是芜湖市艺蕊黄梅文化传播有限公司总经理、芜湖市艺蕊黄梅戏剧团团长、安徽省戏剧家协会会员,她曾参演中央电视台戏曲频道“一鸣惊人”栏目黄梅戏的录制,2019年受邀于中央电视台及戏曲国粹促进会联合举办的“迎国庆游园戏曲展演”和北京长安大戏院《清风亭》主演,曾荣获2020年合肥玉兰杯大奖赛一等奖等众多荣誉。

青衿之志,履践致远

“沉醉百年采茶调,衣襟总带黄梅香。诸君漫说登场好,曲部风流斗巧妆。”戏一折,扇开合。戏台虽小,却容纳得下岁月沧桑,参悟得透爱恨嗔痴,演绎得出人间悲喜。戏台之上,无花木却见春色,无波涛可观江河。唱一出戏,品一人生,洗去浮世铅华,喧嚣风尘也刹那平息。

黄梅戏滥觞于湖北、安徽、江西三省交界处黄梅多云山,与鄂东和赣东北的采茶戏同出一源,最初是湖北黄梅一带的采茶歌,后发展壮大于安徽安庆。上世纪五十年代,由安徽省黄梅戏剧团改编的黄梅戏电影,严风英、王少舫的《天仙配》令黄梅戏流行于大江南北,甚至享誉海外,成为全国五大剧种之一,其中“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜”的唱段直到今天也仍然是被人称颂的经典。得益于黄梅戏由民间小调繁衍形成的历史特点,黄梅戏更加通俗易懂,雅俗共赏,唱腔淳朴流畅,表演自然细致,以真实、活泼著称,以抒情、明快见长,以浓郁的生活气息和清新的乡土风味感染观众。尤其在现代社会物欲横流的浮躁氛围下,若能静下心来抛却一切烦扰,成为坐客,心无旁骛地听一场戏,或许能得到心灵上的洗涤,怡情悦性,豁然开朗。

周瑶出身于梨园世家,家中三代皆从事于戏曲行业,自小跟随剧团长大的她耳濡目染,黄梅戏如沐春风般潜移默化地影响着她,使她对黄梅戏产生了浓厚的兴趣。凭借着过人的表演天赋,她五岁登台,锣鼓扮妆,书写了戏剧人生的开端。之后入学读书,她仍对黄梅戏念念不忘,直到初中毕业,十三岁的她终于如愿考进了安徽黄梅戏艺术职业学院,获得了更加系统性深入学习黄梅戏表演艺术的机会。学习期间,即便已经有了一定的表演基础,周瑶也并没有丝毫懈怠,而是将其变成自己的优势不断发展,她思维敏捷、勤奋好学,手眼身法步,唱念做打舞,无一落下。以极为优异的成绩毕业后,十八岁的周瑶接手黄梅戏剧团,自当团长,怀抱着将黄梅戏发扬光大的鸿鹄志向和一腔热血,将此后的时光全身心的扑在了演戏事业上。

然而没有哪只船航行时是一帆风顺的。从内部管理来说,周瑶在接管剧团之始,由于剧团内大多是资历老、年龄长且非专业出身的前辈,故而时常无法理解或者认同年纪轻轻的周瑶对黄梅戏的见解,这使得周瑶在管理剧团方面存在较大的矛盾阻碍。从外部环境来说,那时正处于黄梅戏的低潮期,市场不景气,行业难生存,生活没有足够的保障,于是在生计的压力和理想的动力催使下,周瑶几乎带着剧团跑遍了全国。“那时候最多一年跑过七八个省,哪里有戏就去哪里演。”回忆起当年的艰辛经历,周瑶感慨地说,“有时候真的想过放弃,但是心里实在没办法舍弃黄梅戏,还是坚持了下来。”周瑶贯穿始终的传承精神与吃苦耐劳的品质都恰恰应了那句话——只要心中有了坚定的方向,脚下的万物就都不再是阻挡。

周瑶常说:“只要有戏演,饭不吃都行。”不疯魔不成活,正是这溢于言表的炽烈的热爱,造就了她如今的成功。成为一名优秀的黄梅戏演员并非易事,戏曲给人带去欢乐,但作为演员,练功却是一件枯燥且需要下大功夫的漫长过程。都说“台上三分钟,台下十年功”,丝毫没有夸张,那一招一式,一个眼神,一句对白,一个唱腔,都不乏讲究,有的演员花费三五年甚至十年的时间沉淀积累,去琢磨、揣测并呈现角色,其中的艰难不言而喻,若不真正爱上戏曲,又如何做到长年累月地坚持却毫不疲惫?人生如戏,戏如人生,周瑶将自己的喜怒哀乐都融入粉墨,通过演戏体会人间百态,凭借着永不退缩的坚韧毅力与一丝不苟的匠心精神,诠释、演绎出了许多生动且深刻的角色。

焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。多年来,周瑶带着剧团一年巡演六省,演出五百余场,备尝辛苦,演绎了《天仙配》、《女驸马》、《春江月》等一批大受观众喜爱的传统剧目,更难能可贵的是,除黄梅戏外,周瑶对庐剧、徽剧、皖南花鼓戏以及青阳腔等都多有涉猎。“演戏不仅是为了养活自己,更重要的是这里面还有我的梦想。”周瑶说。

一生一戏,便是一辈子的修行。周瑶倚靠着过硬的业务能力,在戏曲舞台上一步一个脚印,稳扎稳打,茁壮成长,始终为弘扬黄梅戏戏曲文化不懈奋斗。此志自年少始,一路走来,初心如磐,岿然不动。

守百年戏曲底蕴,融今朝更添神韵

2006年5月20日,黄梅戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2011年6月9日,安徽省黄梅戏剧团申报的黄梅戏经批准列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。时至今日,黄梅戏作为中华传统文化艺术已经愈发受到国家的重视保护和传承,在一众像周瑶这样的传承者十年如一日的坚守下日益焕发光芒。

十年树木,百年树人,少成入天性,文化传承离不开教育培养,周瑶近年来受国家政策的大力扶持,多次带领着剧团“送戏进校园”,将国粹文化内涵深挖、掰开揉碎地展露在孩子们的面前,寓教于乐,就好似给戏曲传承的生长铺上了一层厚软肥沃的土壤,滋养着孩子们心灵里那株稚嫩的幼苗。中华传统戏曲文化的根一旦被播种下,便是深深扎进了骨子里、灵魂里,即便随着孩子们的年龄增长也不会消弭。

除此之外,为使更多人了解戏曲,周瑶也会带领剧团“送戏下乡”,以一场戏曲文化盛宴为平日极少接触黄梅戏的群众带去精神食粮,在推动基层文化建设的同时更是促进了戏曲文化的繁荣发展。在跟进时代发展方面,周瑶也充分利用了现代科技来辅助戏曲文化传播,通过抖音等自媒体平台以视频与直播的方式打破时空壁垒,使网友们即使相隔千里也能近距离感受到戏剧的魅力,对话百年传统。无论是线上表演还是线下演出,周瑶对传播传承黄梅戏的辛勤耕耘有目共睹,获得了广大观众的一致认可和高度评价。“得到了认可,就觉得从前那些坚持都是值得的,实现了人生意义。”提及感受,周瑶如是说道。她一向坚信,付出就一定会有回报。

一个人的不同人生阶段追求的东西可能也不同,但黄梅戏却是周瑶一生的追求所在。她延续家族三代传承,坚守戏曲百年底蕴,在结合现代的同时从不泯灭黄梅戏本身之神韵,如今更是要求返璞归真,追求更接近戏曲的内在含蕴,使观众领悟戏曲之美。她对剧团高要求管理,秉持着“演好戏,养好家,认真对待每一场演出、每一个观众”的理念,同时保持热爱的初心,严于律己,升华自己,为黄梅戏的繁荣新生注入活力。对于未来计划,周瑶表明在疫情转好后,会继续全国巡演,致力于让黄梅戏成为戏曲文化的朝阳,照耀每一寸土地。

艺术是一个时代的号角,最能代表一个时代的风貌,并引领这个时代风气,传递真善美与正能量,而黄梅戏作为中华民族独特的文化艺术信仰,更是承载着百年历史积淀的厚重民族情感,绝不可以流失。而周瑶的一生都与黄梅戏紧密相连,黄梅戏见证了她跌宕起伏的人生,也支撑着她迈向成功,正如标题所说——一方戏台,唱尽软红十丈;半世婆娑,回响黄梅千秋。