传承古典葫芦文化,开创全新雕刻工艺

——访甘肃省高级葫芦雕刻艺术师、甘肃省工艺美术大师、非物质文化遗产传承人白正兵

以临夏悠久的葫芦雕刻历史为基础,包罗世间万象,展现传统人文气息,这是白正兵从艺术与文化的视角出发,全情投入到每一次葫芦雕刻过程中的初心。根植匠心精神,赋予葫芦雕刻全新的绘画语言,令古老传承得以焕发新的风采,这是白正兵在多年的雕刻生活中孜孜不倦的理想与追求。白正兵,甘肃省高级葫芦雕刻艺术师、甘肃省工艺美术大师、非物质文化遗产雕刻葫芦州级代表性传承人、河州工匠。自初中毕业后正式开始从事葫芦雕刻事业以来,白正兵就全心全意扑在葫芦雕刻工艺中不断深耕,他不仅广泛学习了各类艺术相关知识,先后创作出许多令人为之称奇的优秀作品,还在传承传统优秀技艺的基础上不断开拓进取,逐渐形成了自己独特的雕刻艺术风格

缘起初心处,逐梦踏芳华

人有所执,方有所成。能够找到一份自己喜欢的事情并持续为之努力,直到收获成功,这是人生之幸,也是古往今来最为可贵的进取精神,而人生的意义也正是在追逐梦想的过程中不断超越自我,寻求自我与社会的完美融合,实现心灵的升华。白正兵的梦想朴实而又璀璨,自从进入到葫芦雕刻行业中起,他就坚定的将这份事业当成是自己的一生所爱。在行业中辛勤耕耘了将近三十年的光景里,白正兵一直全神贯注的沉浸在自己那一方纯洁无瑕的天地中,用自己的心血去培育梦想的种子,令其茁壮成长。

白正兵,1976年出生在临夏县的一个普通家庭里,他的父亲曾经从事过葫芦种植行业,而他的哥哥则是一位葫芦雕刻师,在家庭环境潜移默化的熏陶下,白正兵就这样与葫芦结下了不解之缘。小小年纪的白正兵总是喜欢拿着工具在葫芦上进行雕刻,每次雕刻时,他的心里都会产生一股莫名的愉悦,直到后来,他才明白那就是来自内心深处的热爱。如今,回忆起小时候关于葫芦雕刻的点点滴滴,白正兵也是显得十分感慨,他说:“当时葫芦雕刻需要用到的工具非常珍贵,哥哥都不允许我碰他的工具,所以,我只能趁他不在家的时候才能偷偷用他的工具,每次刻完之后还要将葫芦小心翼翼藏起来。”

白正兵从小就喜欢绘画,他在上小学时,经常照着漫画书自学各种花草鸟兽人物的描绘技巧,因为天资聪慧,他的绘画能力很快就在学校间小有名气,以至于学校里每个班级的黑板报都会邀请他去参与制作,也正是这份良好的绘画功底令白正兵所雕刻的葫芦拥有着意想不到的价值。因为家境困难,白正兵曾试着将自己雕刻好的葫芦拿到老花市进行售卖,令他意外的是一个葫芦的售价竟然卖到了1.7元钱,这在当时,对一个小孩子来说,无疑是一笔不菲的收入。雕刻葫芦所能换来的价值令白正兵欣喜异常,而从此之后,哥哥也不再反对他动用自己的工具,还主动教他雕刻葫芦的技艺,让他能够得到更好的成长。

当内心的喜欢变得明目张胆,那么梦想也就顺理成章。1992年初中毕业之后,白正兵并没有像大多数人一样继续就读高中,为了减轻家庭的负担,他毅然离开校园,正式开始了自己从事葫芦雕刻的生活。在学习葫芦雕刻的道路上,白正兵始终保持着一颗虔诚的学徒之心,他先后师从甘肃省一级工艺美术大师马耀良、白正龙先生,师父教得细心,徒弟学得认真,白正兵就这样一点一滴的提升着自己的葫芦雕刻技艺,为将来的发展打下了坚实的基础。

匠心出精品,细微刻永恒

葫芦在我国有着悠久的种植历史,葫芦者,福禄也,又因葫芦里面长子有着子孙万代、多子多福的含义,所以,人们总是将葫芦当作吉祥物,叫做吉祥葫芦。葫芦雕刻是中国民间艺术中的一朵奇葩,随着人们生活水平的不断提高,欣赏、收藏雕刻葫芦的人也越来越多,雕刻葫芦逐渐成为了文人雅士博古架上的首选艺术品。“葫芦除了可以食用、药用,干老成熟之后还可以作为盛器,是极普通的生活用品,却在人们生活的方方面面都发挥着重要的作用。为了美观,人们逐渐开始在葫芦外面雕刻上各种图案,这就是葫芦雕刻艺术的原始功能,后来逐渐演变成民间工艺品。”对于葫芦雕刻的传统文化,白正兵除了敬畏,还有着发自内心的热爱,而在多年的雕刻生涯里,他也早已将葫芦文化当成了自己生命的一部分,谈及葫芦文化的前世今生时,他也是不禁侃侃而谈,如数家珍。

葫芦雕刻是集书法、绘画、篆刻于一体的民间艺术,其雕刻工艺极为复杂,仅准备工序就有选材、泡刮、上光、转刻上下口、打底稿等。准备工序完成后,雕刻师会根据葫芦的大小结构确定内容,构思画面,稍有不慎就可能功亏一篑。在白正兵看来,每一个葫芦雕刻工艺品上都承载着丰富的信息,饱含着作者倾注的心血,因此,每一次的雕刻过程,他都凝神静气,力求眼、心、手配合默契,做到一气呵成,将作品以最完美的姿态呈现在世人面前。

1993年至2009年期间,白正兵相继游走于北京、河北等地,他先后跟随多位雕刻老师学习象牙、牛角、竹木、石器等多种材料的雕刻工艺,从中吸取了丰富艺术营养,并在大量实践的过程中,积累下丰富经验与独特技巧,历练出一身沉稳气质与游刃有余的顶尖技术。在作品《一百罗汉图》中,白正兵尝试用一个高48厘米,直径22.5厘米的葫芦,雕刻了一百个形象鲜明的罗汉,其恢弘的场景、精巧的构图、栩栩如生的人物形象以及相得益彰的细节勾勒,无不彰显着他高超的雕刻技术和细腻的布局构思。除此之外,白正兵还大胆的采用了高和直径都只有5厘米的小疙瘩葫芦,创作出了精美的《十八罗汉图》,在作品的创作过程中,白正兵巧妙的利用了葫芦上的每一个疙瘩,或作为脊背、或作为额头、或作为大肚子,令作品整体形象错落有致,把十八罗汉刻画得惟妙惟肖,给人以艺术的享受。

经过将近三十年的努力,白正兵在创作之路上一步一个脚印,稳扎稳打的追求着自己心中的理想,他先后创作出了许多优秀的作品,并屡获殊荣:2012年,《一百罗汉图》荣获第十二届甘肃省工艺美术“百花奖”制作技艺一等奖;《竹简十八罗汉》获创作创新二等奖;砑花雕刻葫芦《天中辟邪》获创作创新二等奖;2014年,《一百罗汉》荣获临夏州书画、观赏石、雕刻葫芦、花卉盆景艺术展一等奖;《八仙过海》获第十三届甘肃省工艺美术“百花奖”制作技艺一等奖;《一百罗汉》获制作技艺二等奖;十爪葫芦《十八罗汉》,获创作创新三等奖。2018年,《中俄友谊长存》在“一带一路”中俄地方合作系列活动“中国甘肃民间艺术家赴俄罗斯交流活动专题展览”中被中俄商务园中国文化中心收藏,《中俄好兄弟》被莫斯科国立师范艺术大学交流中东方文化馆收藏,其后在甘肃艺术馆组织的“甘肃省非物质文化遗产精品赴俄交流归国汇报展”中,《江山如画》荣获一等奖。

初心不染尘,继往再开今

在甘肃临夏,葫芦雕刻经过长时间的发展已成为当地特色文化中的一颗璀璨明珠,与临夏建筑艺术中的砖雕、木刻、彩绘相媲美,一同向世人展示着当地独特的人文气息和历史记忆。2006年,临夏葫芦雕刻被列入第一批甘肃省非物质文化遗产名录,成为了一张临夏的精美名片。

临夏人酷爱葫芦,或种、或雕刻、或收藏、或把玩,展现出了极大的热情,而在这片艺术气氛浓郁的热土中,最吸引人的无疑是八坊十三巷。八坊十三巷是国家AAAA级旅游景区,从唐朝至今,围绕着八座清真寺形成了八个教坊、十三条街巷,故称为“八坊十三巷”,这里集民族特色、休闲旅游、绿色生态、人文科教为一体,是临夏民族建筑艺术的“大观园”。白正兵就在这里开起了一间葫芦馆,向络绎不绝的游客们展示着自己的葫芦艺术。

在如今纷扰繁杂的社会中,匠心是一种难能可贵的坚守,而白正兵也从未对自己的信念有所怀疑,他认为工匠精神就是要认认真真对待每一件作品,他说:“葫芦的雕刻工艺需要雕刻师保持高度的专注,想要在有限的空间上呈现出完整的画面,期间每一个环节都不能有疏忽的地方,只有把思想和情感完全融入到作品之中,才能令作品形象更饱满。”

因为热爱,所以专注,因为专注,所以卓越。凭借匠心,凭借坚守,白正兵在一次次的创作过程中实现了梦想与现实的完美交融,而在继承传统文化的同时,他也一直在不遗余力地追求着雕刻艺术的创新。在题材上,他独具匠心地把彩陶、牡丹等临夏元素融入到葫芦雕刻中,令作品的创作思路变得更为丰富;在技法上,他又尝试了浮雕、镂空、砑花等工艺,赋予了葫芦雕刻更多的可能性。白正兵的葫芦雕刻作品涉猎广泛,题材丰富,其作品刀法拙而不滞、游而不腻、线条流畅俊秀,题材有人物、花鸟、动物、山水等,他经过长时间的摸索,独创出一套全新的艺术手法,赋予了雕刻全新的绘画语言,令作品气象一新,寓意隽永。

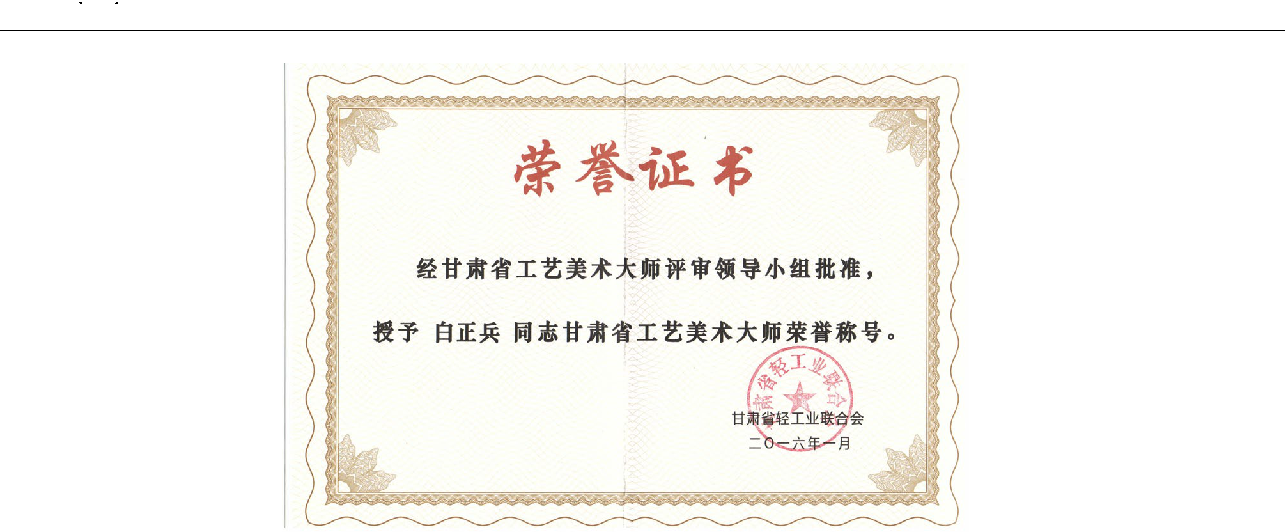

并非所有的坚持都能带来收获,但总有一些坚持能令梦想的种植冲破层层壁垒,在陡峭的高峰上傲然挺立。白正兵的匠心坚守令他得到了各级组织和社会的高度认可:2010 年被评选为甘肃省工艺美术协会会员;2014年获得高级雕刻艺术师职称;2016年获得甘肃省工艺美术大师荣誉称号,还被临夏州文联评为2016年度全州文联系统优秀会员;2017年获临夏州委、州政府首届“河州工匠·提名奖”2017年9月甘肃读者研学教育科技有限公司聘请为读者研学旅行专家顾问,10月临夏市青少年学生校外活动中心聘为临夏市校外辅导老师,2019年成为临夏州葫芦雕刻非物质文化遗产传承人,还被选为临夏州民协理事,并被任命为副秘书长,2020年被评选为中国民间文艺家协会会员,2021年聘请为甘肃建筑职业技术学院客座教授。一项项殊荣,一项项成就,既是对他匠心坚守的最佳肯定,也包含着政府和人民对他未来继续奋进的殷切期望。

不忘初心,方得始终。正是有了白正兵这样坚于传承,勇于创新的新时代匠人,中华民族的优秀传统文化才能得以不断延续和升华。在未来,白正兵也将扎根于葫芦雕刻艺术领域中,以匠人之心,雕琢时光之影,在衰落遗失的边缘坚守,在快捷功利的繁荣里坚持,在浮躁喧哗的声音中沉淀,向世人展现当代最真实的匠心之姿。